Решебник по истории России 6 класс Мединский | Страница 110

Страница 110

3. Попробуйте объяснить, какие причины привели к формированию в Новгороде особого государственного строя.

К формированию в Новгороде особого государственного строя, отличавшегося республиканскими чертами, привели следующие причины:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Важная роль боярства и купечества: Новгород был крупным центром торговли и ремесла, где экономическая мощь принадлежала местному боярству и купечеству, а не только князю. Эти слои населения стремились к большему влиянию на управление.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Географическое положение и отсутствие постоянной угрозы: Удалённость Новгорода от степи и отсутствие необходимости в постоянной и сильной военной защите от кочевников позволили ослабить власть князя как главного военачальника.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Приглашение князя: Князь в Новгороде был приглашаемым военачальником и судьей, его власть была ограничена вечем (советом) и его могли изгнать в случае недовольства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

4. Можно ли утверждать, что период раздробленности был характерен как для Руси, так и для государств средневековой Европы? Приведите несколько примеров в поддержку своей точки зрения.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналДа, можно утверждать, что период раздробленности был характерен как для Руси, так и для государств средневековой Европы. Это объясняется схожими социально-экономическими процессами.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПримеры в поддержку:

-

Феодальная раздробленность в Западной Европе: После распада империи Карла Великого (IX-X вв.) и позднее европейские государства (например, Франция, Германия) вступили в период, когда королевская власть была слабой, а реальная власть находилась в руках крупных феодалов (герцогов, графов), которые вели междоусобные войны и имели право на собственное судопроизводство и сбор налогов, что аналогично борьбе русских князей.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Образование удельных княжеств/графств: Как на Руси образовывались самостоятельные княжества (уделы), так и в Европе формировались полунезависимые графства и герцогства, где правители вели себя как суверенные государи.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Главный вопрос главы

Сформулируйте ответ на главный вопрос главы и обоснуйте его двумя-тремя аргументами.

Главный вопрос главы: Чем различались русские земли эпохи раздробленности с точки зрения их государственного устройства?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналРусские земли эпохи раздробленности отличались типом власти и институтами управления. Часть княжеств имела княжеско-монархический уклад (Владимиро-Суздальская, Галицко-Волынская): сильный князь, его наместники, двор и суд, сбор дани и самостоятельная внешняя политика. Другая часть развилась в вечеовые «республики» (Новгород, Псков): власть у веча и боярского совета; посадник и тысяцкий избирались; князя приглашали по договору и могли изгнать.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКроме того, земли различались степенью автономии и порядком наследования: в удельных княжествах власть и доходы закреплялись за линиями Рюриковичей («отчина»), а верховенство великого князя оставалось в основном номинальным. Наконец, различались суд и финансы: в княжеских землях — княжий суд и казна, в республиках — суд и казна города (вече/посадник), что по-разному распределяло политические и экономические рычаги.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТемы проектов

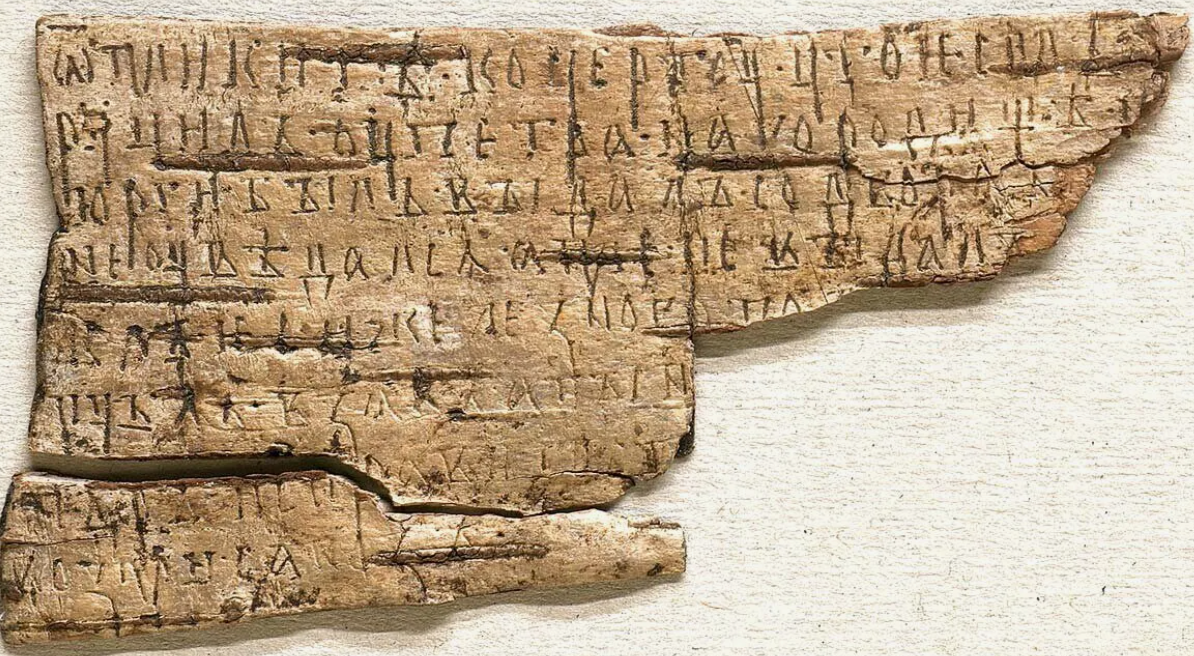

1. История новгородских берестяных грамот.

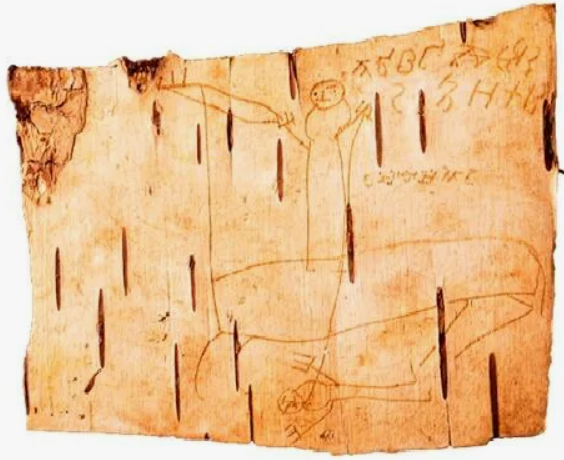

Берестяные грамоты — уникальный корпус повседневной письменности Древней Руси. Это записки, деловые документы, учебные прописи и личные послания, процарапанные острым стилом на внутреннем слой берёзовой коры. Массово они обнаружены в Новгороде, где влажные слои культурного слоя сохранили органику без доступа воздуха. Первая находка сделана в 1951 году экспедицией Артемия Арциховского на Неревском раскопе; с тех пор найдено свыше тысячи грамот, и ежегодные раскопки приносят новые тексты.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Причина феномена Новгорода — сочетание городской плотности, постоянного обновления мостовых и особых грунтов. Береста была дешёвым и доступным «бумажным» носителем: её можно было быстро подготовить, свернуть, перенести или выбросить после использования. Стилы — костяные, железные, бронзовые — оставляли чёткую бороздку; чернил не требовалось. Поэтому грамоты отражают «живую речь» и практические дела горожан на протяжении XI–XV веков.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Содержание поражает разнообразием. Это частные письма («пришли сапоги», «верни долг», «не приходи без сватов»), хозяйственные расписки, судебные и торговые записи, школьные упражнения и рисунки. Благодаря им мы видим реальный язык новгородцев, диалектные формы, бытовые формулы вежливости, а также участие женщин и детей в письменном общении. Знаменитые детские грамоты мальчика Онфима с азбукой, слогами и рисунками рыцарей наглядно показывают школьную практику XIII века.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Грамоты кардинально меняют представление о грамотности на Руси. Если ранее считалось, что письмо — удел духовенства и княжеской канцелярии, новгородские находки подтверждают широкую бытовую письменность: пишут купцы, ремесленники, посадские жёны, дружинники, подростки. Параллельно развивается деловая культура: фиксируются долги и поручительства, описываются сделки с землёй, аренда, цены и меры — всё это позволяет реконструировать экономику города и правовую практику.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналМетоды чтения и датировки базируются на палеографии и археологии. Письмо процарапано — значит, важны форма букв, орфография и рука писца; слой, из которого извлечена грамота, даёт датировку по дендрохронологии мостовых и сопутствующим находкам. Иногда текст сам содержит «якоря»: имена посадников, князей, упоминания событий, что уточняет время. Комплексный подход превращает каждую грамотку — иногда размером с ладонь — в точный исторический документ.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКультурное значение берестяных грамот выходит далеко за пределы филологии. Это свидетельства городской коммуникации и социальной истории: в них слышны эмоции, конфликт и примирение, юмор и забота, школьный труд и семейная жизнь. Они позволяют восстановить сеть контактов новгородцев с Псковом, Прибалтикой, северными волостями и внутренними землями, проследить, как функционировали рынок, суд и административные институты.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Храм Покрова на Нерли – выдающийся памятник своей эпохи.

Церковь Покрова на Нерли — концентрат художественного опыта Владимиро-Суздальской земли середины XII века и один из самых узнаваемых образов Древней Руси. Её возвёл князь Андрей Боголюбский у устья Нерли, на пути к своей резиденции Боголюбово, в 1165 году. В летописях храм связывают и с победой над волжскими булгарами, и с памятью о рано погибшем сыне князя; в любом случае это был монумент, который сакрализовал новый центр власти и отмечал перенос политического и духовного веса на Северо-Восток Руси.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналАрхитектурный тип храма — одноглавый четырёхстолпный крестово-купольный объём из белого известняка. Мастерски выверенные пропорции создают впечатление «поющей» вертикали: узкий высокий барабан на плавно поднимающихся закомарах, стройные лопатки-пилястры, тонкие тяготеющие к небу фасады. Пластика стен работает как музыка — без излишней массы, с точными паузами и акцентами.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналОсобая поэзия памятника — в резном камне. На фасадах — рельефы с царём Давидом, грифонами, львами, виноградной лозой и плетёнкой. Это не просто украшение: иконографический ряд соединяет византийские библейские мотивы с локальной звериной символикой, говоря о божественной мудрости, царском достоинстве и охране града. Белокаменная резьба здесь достигает редкой чистоты рисунка и тонкости света-тени.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналИнженерная мысль памятника не менее значительна. Храм стоит в пойме, которая ежегодно уходит под воду. Чтобы церковь не «утонула», строители насыпи подняли искусственный холм и уложили каменную «подушку»-террасу; благодаря этому весенние разливы отражают храм в воде, но не разрушают его. Место выбрано не случайно: Покров на Нерли был и духовным маяком, и видимым дорожным знаком для ладей, и торжественной прелюдией к подъёму в княжескую резиденцию.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Первоначальный облик включал лёгкие наружные галереи-притворы (разобранные в новое время), а внутри — ясное, камерное пространство с хорошей акустикой. Храм воплощает ключевую идею художественной программы Боголюбского: соединить византийскую традицию, местное ремесло и государственную идеологию в цельный образ «Нового Киева» — Владимиро-Суздальской земли. Не случайно именно Покров на Нерли стал эталоном для последующих белокаменных храмов и позднее вошёл в список объектов ЮНЕСКО в составе «Белокаменных памятников Владимира и Суздаля».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Значение церкви — не только в красоте. В ней виден новый тип княжеского заказа, высокий уровень организации строительного дела, совершенство камнерезного искусства и тонкое чувство ландшафта. Покров на Нерли — это художественный манифест XII века: храм-знак, храм-икона пространства, в котором власть и вера формируют новый культурный центр Руси.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Древнерусские иконы XI-XIII вв.

Иконопись XI–XIII веков формирует фундамент русской художественной традиции. Технология закрепляется классическая: липовая доска с ковчегом, паволока, левкас, позолоченный фон, яичная темпера и лакировка. Композиции строятся по византийским канонам, но постепенно обретают местную пластику: более крупные, светлые лики, подчеркнутая ясность жестов, усилие на духовную выразительность и внутренний свет. Фон золота и экономия деталей на раннем этапе символизируют надмирность образа; к XIII веку усиливается линейная графика и контраст красок, рождается «северная» холодноватая палитра Новгорода.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКиевский круг XI века связан с крещением Руси и Софией Киевской: в иконописи и монументе преобладает строгая византийская мера, величавые лики, плавная моделировка. Известные образцы — двусторонняя «Святая Варвара» и «Богоматерь Оранта» в мозаиках как эталон иконного типа. После разорения Киева центр постепенно смещается на северо-восток и в Новгород.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Новгород XII века вырабатывает особый язык — ясный контур, энергичная линия, звучные киновари и охры. Главный символ — «Знамение» (Богоматерь Знамение) конца XII века, где молитвенная сосредоточенность соединена с живым, почти народным чувством. К новгородской среде относят и строгие «Спасы Нерукотворные» с крупным ликом на золотом или цветном фоне, и ранние «Георгии» — всадники-победоносцы с напряжённой диагональю копья. Эти иконы задают образ «молитвы-действия», который станет визитной карточкой северной школы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Во Владимиро-Суздальской земле XII–начала XIII века складывается свой вариант торжественной светоносности. Ключевым почитаемым образом становится «Владимирская Богоматерь» (первая треть XII века, византийского происхождения, но русский этап почитания преобразил её восприятие): мягкий оливковый колорит, тёплый свет ликов и глубина материнской любви стали для Руси эталоном типа «Умиление». На этой почве вырастает высокое княжеское искусство: праздничные «Успения», «Деисусные» ряды, строгие архангелы с удлинёнными пропорциями и мерной пластикой, созвучной белокаменным соборам.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Монголо-татарское нашествие середины XIII века прерывает многие мастерские, но традиция не исчезает: складываются местные центры (Новгород, Псков, Ростов, Тверь), где сохраняют технику и канон, наращивая экспрессию линии, иконографическую ясность и назидательность. Именно благодаря XI–XIII векам к XIV–XV столетиям созреют школы, из которых выйдут Феофан Грек и Андрей Рублёв.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал