Решебник по истории России 6 класс Мединский | Страница 63

Страница 63

Вопросы и задания к главе

1. Что менялось в хозяйстве и общественном строе восточных славян в IX—XI вв.? Какие из этих изменений были, на ваш взгляд, наиболее важными?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВ хозяйстве и общественном строе восточных славян в IX–XI вв. менялось следующее:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

В хозяйстве: В IX–XI вв. происходил переход от подсечно-огневого и переложного земледелия к использованию двух- и трехполья, развивалось ремесло, которое отделялось от сельского хозяйства, и шла интенсивная торговля (внешняя, по пути «из варяг в греки», и внутренняя).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

В общественном строе: Происходил распад родоплеменной общины и формирование соседской (территориальной) общины. Возникновение и укрепление государства (Киевской Руси) привело к формированию классов/сословий. Появились такие категории зависимого населения, как холопы, закупы, рядовичи и смерды. Формировалась княжеская и боярская верхушка.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Наиболее важными изменениями, на мой взгляд, были:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Возникновение государства (Руси), которое обеспечило защиту территорий и централизовало власть.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Принятие христианства (988 г.), которое укрепило княжескую власть, способствовало развитию культуры и интеграции Руси в европейский мир.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Начало письменного законодательства («Русская Правда»), которое упорядочило правовые отношения, ограничило кровную месть и регулировало жизнь общества.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

2. Какую роль в формировании государства Русь сыграли варяги? Что вы знаете о дискуссии среди учёных, связанной с этим вопросом?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВаряги сыграли роль в формировании государства Русь как военный элемент и, согласно летописи, приглашённые правители (князья). Летопись сообщает о призвании Рюрика с братьями, которые положили начало княжеской династии. Также варяги составляли основу дружины первых русских князей и участвовали в военных походах. Дискуссия среди учёных связана с «норманнской теорией».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналНорманисты (Байер, Миллер, позднее Шлёцер) утверждают, что варяги (норманны) внесли решающий вклад в образование государства, принеся княжескую власть, организацию и культуру.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналАнтинорманисты (Ломоносов, Гедеонов, Рыбаков) считают, что государство Русь сложилось самостоятельно в результате внутреннего социально-экономического развития восточных славян, а варяги играли лишь роль военной дружины или наёмников.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. С какими государствами Русь поддерживала наиболее тесные отношения? Что включали в себя эти отношения? Какие наиболее важные международные договоры были заключены русскими князьями?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналРусь поддерживала наиболее тесные отношения с Византийской империей и, позднее, с европейскими государствами (например, с Польшей, Швецией, Норвегией). Эти отношения включали в себя:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТорговлю (путь «из варяг в греки»).

-

Военные походы и, как следствие, заключение мирных договоров.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Принятие христианства по византийскому обряду.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Дипломатические связи и династические браки (особенно при Ярославе Мудром). Наиболее важные международные договоры, заключенные русскими князьями:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Договоры Олега с греками (907 и 911 гг.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал Договоры Игоря с греками (944 г.).

-

Договор Святослава с Византией (971 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал Договор Ярослава с Византией (1046 г.).

4. Почему многие учёные считали самым важным событием в истории Руси принятие христианства?

Многие учёные считали самым важным событием в истории Руси принятие христианства потому, что оно:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Политически укрепило княжескую власть, представив князя как Божьего помазанника.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Способствовало прекращению межплеменных различий и укреплению единства государства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Повысило международный престиж Руси, поставив её в один ряд с христианскими государствами Европы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Стало мощным толчком для развития культуры, письменности, архитектуры (каменное строительство) и живописи.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

5. Правители Руси были мужчинами. Но нам известно и одно исключение из этого правила. Какая женщина находилась на княжеском престоле? Почему она заслужила хвалебные отзывы летописцев?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЖенщина, находившаяся на княжеском престоле, – это княгиня Ольга, правившая от имени своего малолетнего сына Святослава. Она заслужила хвалебные отзывы летописцев, потому что:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Она отомстила древлянам за убийство мужа, князя Игоря.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Установила чёткую систему сбора дани (уроки и погосты), что упорядочило финансы и укрепило власть киевского князя.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Была первой из правящей династии, кто принял христианство (в Константинополе).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Главный вопрос главы

Сформулируйте ответ на главный вопрос главы и обоснуйте его двумя-тремя аргументами.

Главный вопрос главы: Как возникло, расширялось и укреплялось государство Русь?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналГосударство Русь возникло в IX веке в результате внутреннего развития восточнославянских племен, которое сопровождалось призванием княжеской власти (Рюрик) и объединением ключевых центров (Новгород и Киев) под властью одного князя (Олег).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналАргументы:

-

Возникновение и расширение: Государство возникло на пути «из варяг в греки» путём объединения под властью князя Новгорода и Киева (882 г.) и расширялось за счёт подчинения и обложения данью соседних славянских и неславянских племён.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Укрепление внутренней власти: Государство укреплялось через упорядочение сбора дани (реформы Ольги), создание письменного права (Русская Правда), отмену кровной мести и ограничение произвола ростовщиков (Мономах).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Укрепление международного положения: Государство укреплялось через принятие христианства (Владимир I), что повысило его международный авторитет, и через военные победы (разгром печенегов Ярославом), что обеспечивало безопасность границ.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Темы проектов

1. Верования восточных славян

До принятия христианства мировоззрение восточных славян было языческим, политеистическим и тесно связанным с природой и хозяйственным календарём. Мир виделся населённым множеством сил — от верховных богов до духов мест, дома и стихий. В городах княжеской дружины особым почётом пользовались Перун — бог грома, войны и княжеской власти, и Велес — покровитель скота, достатка и поэзии; в некоторых землях почитали Сварога (небо и огонь), Даждьбога (солнце и плодородие), Стрибога (ветры), Макошь (женская доля, рукоделие). В разные племена приносили свои локальные культы и имена, поэтому единый пантеон существовал лишь условно и менялся от региона к региону.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКультовые практики включали жертвоприношения и моления на открытых святилищах-капищах и в священных рощах. Праздничный год был подчинён земледельческому циклу: зимние колядки, весенние заклички и хороводы, масленичные проводы зимы, летние огненно-водные обряды Купалы, осенние поминальные дни. Вера в «домашних» духов оставалась особенно живучей: домовой охранял хозяйство, банник и дворовой «следили» за порядком, леший и водяной властвовали в лесах и водах — им задабривали угощением и соблюдением запретов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПредставления о душе и загробном мире отражались в погребальных обрядах: трупосожжение и захоронение в курганах, тризна — поминальный пир и игры в честь предков. Жреческую роль выполняли волхвы: они гадали, исцеляли, толковали знамения, могли вести народ на сопротивление князю, если считали нарушенным «обычай». Важной чертой веры был синкретизм и дуальность: мир — поле борьбы и равновесия между «своими» и «чужими» силами, грозой и урожаем, войной и достатком (что отражал и дуэт Перун—Велес).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПосле крещения Руси часть языческих обычаев не исчезла, а слилась с христианской традицией: календарные праздники, обереги, уважение к «родовым» местам получили новое толкование. Поэтому верования восточных славян — это не только пантеон богов, но и целостный мир обрядов, запретов и обычаев, организующий повседневную жизнь, труд и общинную солидарность.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

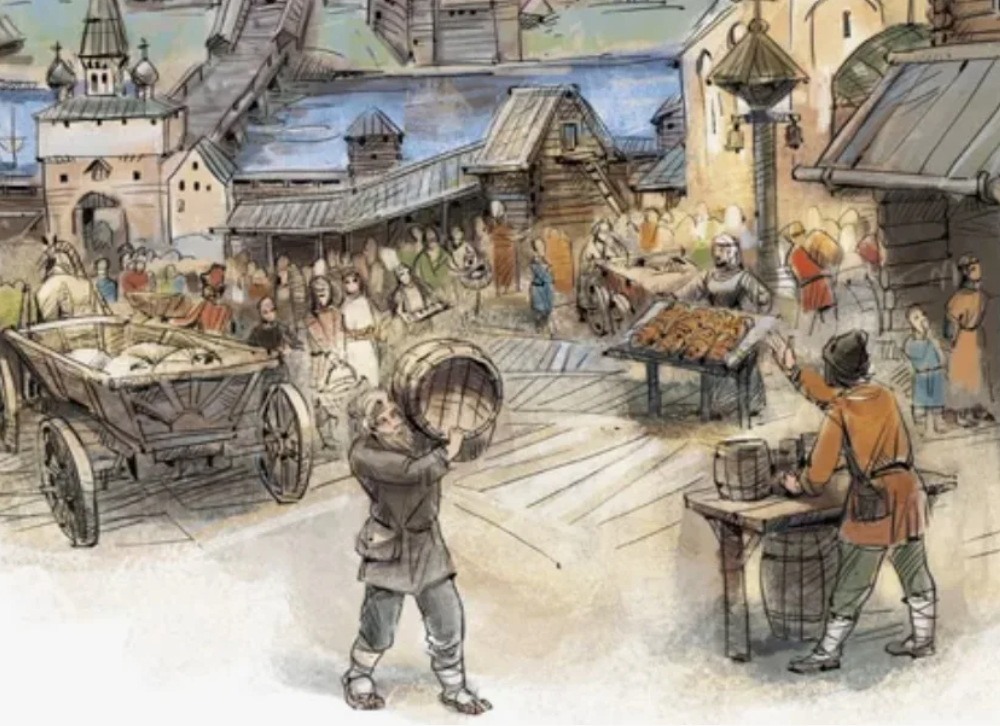

2. Виртуальное путешествие в средневековый русский город

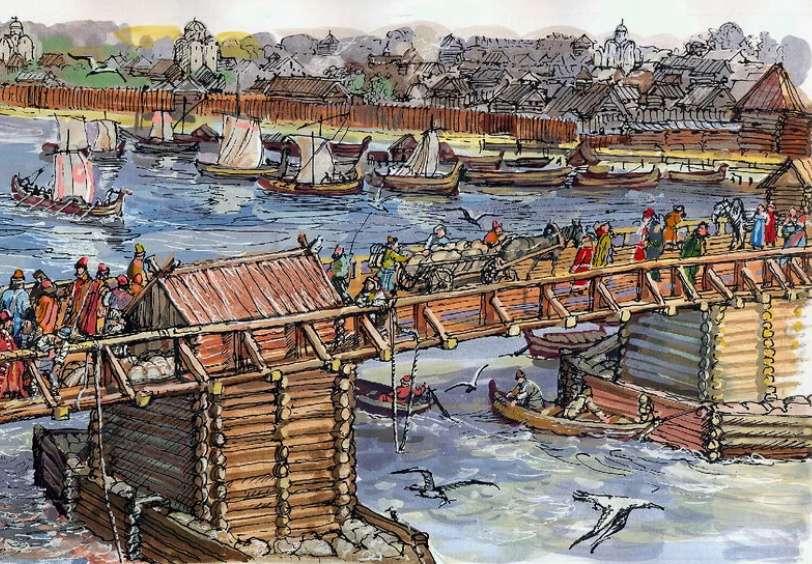

Представьте, что мы переносимся в Новгород Великой земли XII века — один из самых богатых и самоуправляемых городов Руси. Путь лежит по Волхову: от речной глади поднимается силуэт детинца с деревянными стенами и башнями, рядом шумит торг у Ярославова дворища, кипит пристань, куда сходят купцы из Готланда, немецких городов и из внутренних волостей. Наше путешествие начинается с берега: через посадские слободы мы входим в городскую ткань, где доминируют лавки, ремесленные дворы, конюшни и амбары.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Ключ к пониманию Новгорода — его двусоставность. На Софийской стороне возвышается детинец с каменной Софией, рядом архиепископский двор, казна и вечевая площадь; на Торговой стороне — гостиный двор, ряды кожевников, кузнецов, ювелиров и пекарей. По мосту через Волхов непрерывно движутся подводы: везут соль, воск, меха, лён, рыбу, мёд. День здесь расписан торговыми звонами и кличами приказчиков: весы скрипят, меновщики считают гривны и куну, писцы заносят сделки на бересту.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Мы поднимаемся на стены детинца. С башен виден план города: улицы-«концы», «улицы» и «улицы-волоки», по которым в распутицу настилают брёвна. Внутри — дворы бояр и купцов с клетями, тёплыми избами и «чёрными» сенями без трубы, где дым выходит через волоковое окно. На углу — небольшая каменная церковь с фресками, её строили артелями византийских и новгородских мастеров; колоколом звонят к службе и к вечу. Вечевое собрание решает дела мира и войны, приглашает и изгоняет посадников, заключает договоры — поэтому город живёт не только торговлей, но и правом.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Заглянем в мастерские. У кузнеца в огне рождаются сошники и замки; у серебряника — скани и эмали; кожевник дубит оленьи шкуры; у гончара сохнут горшки с валиком-орнаментом. Ремесло тесно связано с международной торговлей: заморский серебряный дирхем сменяет местная гривна, а вместе с товарами приходят новые приёмы и узоры. На берестяных грамотах — записки, счета, учебные прописи: грамотность здесь — не редкость, а бытовая необходимость.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПовседневная жизнь тоже предстаёт во множестве деталей. На торгу спорят о мере соли и о цене на меха; на подворьях топят печи, сушат сети, белят полотно; в праздник на площади водят хороводы и слушают скоморохов. Город хранит порядок: уличные старосты следят за мостовыми, дружина сторожит ворота, а суд по Правде Новгородской взыскивает штрафы за кражу и побои. При набате все выстраиваются на стенах: Новгород богат, но потому и завидим — и всегда готов к обороне.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналФинальная точка маршрута — Софийский собор. Здесь каменная архитектура говорит о силе общины и вере: мозаики и фрески отражают евангельские сюжеты, но в орнаментах угадываются древние северные мотивы. Под сводами хранятся книги, кресты, служебные сосуды; рядом — скудельницы и княжеские усыпальницы, напоминая о времени, в котором власть, торговля и духовная культура переплетаются в единую ткань.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

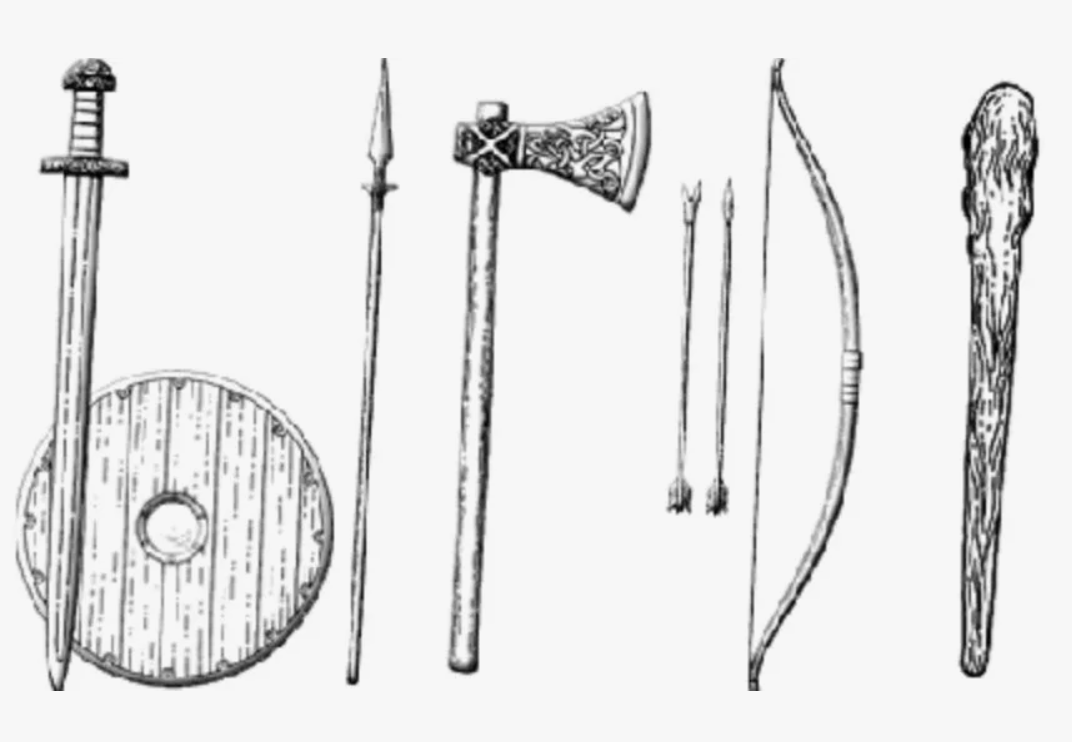

3. Вооружение воинов эпохи государства Русь

Вооружение древнерусских воинов складывалось в IX–XIII веках на пересечении скандинавских, византийских и степных традиций. Ядром профессионального войска была княжеская дружина: тяжеловооружённые конные бойцы с богатым снаряжением и элитным клинковым оружием. Городские полки и сельское ополчение применяли более простые и дешёвые образцы. Наборы оружия зависели от достатка воина, задач похода и местности: речные десанты и осады требовали иного, чем степные рейды или лесные стычки.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Главным наступательным оружием был меч. В X–XI веках широко встречаются высококачественные клинки «вариантов Ульфберта» каролингского типа со стальными вставками и долами; позднее усиливается влияние ромейских и восточных мастерских, а к XII веку — мечи «романского» типа с развитой гардой. На ближней дистанции действовали боевые топоры: от лёгких «секер» до узкоголовых бердышей и «бродексов», удобных для рубящего удара и пробивания доспеха. Универсальным оставалось копьё — с листовидным или ромбическим пером; его метали как сулицу, им же сражались в строю и с коня. Распространён лук со стрелами с разными типами наконечников: широкие — против незащищённых целей, гранёные и «листики» — против доспехов; в приграничных степных зонах употреблялся составной лук. Кинжалы и ножи дополняли набор как резервное оружие.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Защита воина развивалась от простых средств к сложным. В X веке преобладали кольчуги из железных колец, надевавшиеся поверх стёганой рубахи — поддоспешника; к XII веку встречаются пластинчатые и чешуйчатые элементы, усиленные налокотники и поножи, появляются ламеллярные панцири степного типа. Шлемы известны куполообразные «шишаки» и полусферические с наносниками; богаче — с бармицей из кольчуг и гребнем. Щиты эволюционировали от больших круглых деревянных с умбоном до более узких «каплевидных» и треугольных, удобных для конного боя. Важной частью обмундирования были ремни, перевязи, пояса с бляхами, футляры для стрел и мечей — по ним археологи часто определяют статус воина.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Снаряжение конницы включало удила, стремена, седло с высокой лукой, защищающие наездника при ударе копьём. Боевой конь ценился почти наравне с мечом; богатые дружинники имели запасных коней и парадные наборы сбруи. В осадах применялись таран, лестницы, засеки, реже — метательные машины; городские укрепления отвечали частоколом, стенами, башнями и боевыми площадками для лучников. Тактика строилась на сочетании конного удара и пешего строя: щитовое «поле» с копьями, поддержка стрелков, добивание клинком; на реке и в ладейных походах войско действовало десантом, прикрываясь щитами на бортах.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Материальная база оружия — местные кузницы и импорт. В лесной зоне плавили болотную руду, изготавливали кольчуги, наконечники стрел, копий и топоры; высококлассные клинки и сталь приходили торговыми путями из Европы и Востока. Торговля влияла и на моду: на Руси находят как «скандинавские» мечи, так и восточные сабли, особенно с XII века, когда возрастает роль сечи на коне и «режущего» удара.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал4. Ремёсла на Руси

Ремесло на Руси складывалось как важнейшая отрасль городской и сельской экономики уже с X–XI веков и особенно бурно развивалось в период роста городов. Посады и ремесленные слободы окружали детинцы, а ряды мастеров тянулись вдоль торга и пристаней. Ремесленники работали артельно или по дворам, передавали навыки внутри семей, вели учет заказов на берестяных грамотах и активно включались в дальнюю торговлю. Рынок сбыта обеспечивали княжеские дворы, монастыри, дружины, а также купцы, отправлявшие изделия по речным путям.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Кузнечное дело было «сердцем» ремёсел: из болотной руды выплавляли железо, ковали ножи, серпы, топоры, замки, гвозди, подковы, наконечники стрел и копий; оружейники выделялись в особую линию, работая с качественной сталью и привозными клинками. Развиты были ювелирные техники — литьё по восковой модели, скань, зернь, эмаль; мастера делали перстни, колты, височные кольца, бляхи, кресты и оклады. Кожевники дубили шкуру на обувь, пояса, сумы, ремни и сбрую; у седельников и упряжников заказывали седла со стременами, уздечки и удила для конницы. Деревщики строили избы, ладьи и мостовые, вытачивали посуду, прялки, ковши; косторезы украшали гребни и рукояти; каменщики и печники возводили храмы, ставили печи и изразцы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Гончарное производство обеспечивало посуду на каждый день: горшки, кувшины, крынки, миски, светцы. В новгородской и киевской земле с XI–XII веков распространяется гончарный круг и редуцирующий обжиг, благодаря чему посуда становится тоньше и прочнее, а крупные мастерские работают сериями. Ткачество и прядение давали льняные и шерстяные ткани; женщины и наёмные мастера изготавливали домотканое полотно, сукно, пояса и вышивку, а красильщики использовали природные красители — кору, травы, коренья. В прибрежных районах и на севере важны были солеварение и пчельник: соль и воск считались ходовыми товарами, а мёд был не только пищей, но и сырьём для медовухи и торговли.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Организация ремесла сочетала свободу частного заказа и регулирование со стороны общины и власти. Мастера объединялись в артели для крупных работ — строительства мостов, храмов, судов; заключали подряд с монастырями и княжескими тиунами; спорили на торге о цене и сроках. Деньги и меры стандартизировались: пользовались гривной, резаной монетой, весовыми мерками; сделки фиксировались у писцов. Технологические заимствования шли из Византии, Скандинавии и степи: вместе с товарами приходили новые формы клинков, способы спайки металлов, типы украшений и орнаменты.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Археология даёт живые свидетельства ремесленной культуры. Берестяные грамоты показывают заказы на обувь, ножи и посуду; клады ювелиров — наборы литейных форм и полуфабрикатов; ремесленные кварталы — горны, шлаки, тигли, керамику и обрезки металла. По вещам видно социальное расслоение: от простых утилитарных предметов до парадных поясов и окладов, которые служили знаками статуса. Ремесло соединяло практику и красоту, утилитарность и символику, а сеть городов и путей превращала продукцию местных мастерских в товар общерусского и международного рынка.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал