Решебник по истории России 8 класс Мединский §40

§40

- Главный вопрос урока

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания

- Работаем с источником

- Работаем с понятиями

- Главный вопрос урока

- Вопросы и задания к главе

- Главный вопрос урока

- Темы проектов

- Главный вопрос главы

«Государство при армии»: жизнь и служба в императорских войсках в XVIII в.

Главный вопрос урока

В чём состояли главные особенности русской армии в XVIII в.?

Главные особенности русской армии в XVIII в. состояли в её превращении в массовую регулярную армию на основе рекрутского набора, в сохранении суровой дисциплины (по Петровскому Воинскому артикулу) и отсутствии социальных лифтов для нижних чинов, при этом офицерский корпус был исключительно дворянским.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 249

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

Что такое «военная революция»?

«Военная революция» – это переход от поместного войска (где каждый воин сам себя обеспечивал) к массовой регулярной армии с постоянным штатным расписанием, которая находилась на государственном снабжении (оружием, обмундированием и боеприпасами).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

Какие идеи стремились внушить солдатам с первых дней службы?

Солдатам с первых дней службы стремились внушить следующие идеи:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Высокий статус и честь: Идея о том, что положение военного человека отличается «неоспоримой честью и славой».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Долг и самопожертвование: Воин обязан превозмогать трудности и не щадить своей жизни, обеспечивая защиту Отечества и Святой Церкви от врагов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Превосходство над крестьянством: Необходимость «истребить из солдата дух крестьянства» (рабское подчинение).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Смелость и достоинство: Солдат должен быть смел и уметь говорить «как прилично солдату» даже с командиром, если за ним «ничего дурного не знает, не опасался».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 250

Вопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

Рассмотрите головные уборы воинов. Выясните, почему гренадеры носили конусные шапки (гренадерки), а большинство других воинов — треуголки.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Гренадеры носили конусные шапки (гренадерки):

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Причина: Гренадеры были солдатами, предназначенными для метания ручных гранат. Конусная шапка была более практичной, так как она не мешала им при замахе и метании гранаты, в отличие от широкополой треуголки.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

-

-

Большинство других воинов носили треуголки:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Причина: Треуголка была стандартной формой головного убора в европейских армиях XVIII века, обеспечивая защиту от непогоды (отводя воду) и была удобна для строевых упражнений.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

-

Стр. 251

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

1. Как формировалась армия?

Армия формировалась путём рекрутского набора — принудительного набора «душ» (крепостных, государственных крестьян, мещан) в армию на пожизненную службу.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Как солдаты обеспечивались необходимым для службы и жизни?

Солдаты обеспечивались государственной казной (полковой артельной кассой). Обеспечение осуществлялось через артели – солдатские самоуправляющиеся товарищества. Артель обеспечивала своих членов питанием (мука, крупа, соль, «мясные деньги»), обмундированием, оружием и деньгами (заработок и награды).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Пересчитайте в привычных для нас мерах месячное довольствие, положенное солдату на год, на один день. Сделайте выводы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналМесячное довольствие: 21 фунт (примерно 9,5 кг) муки, 10 фунтов крупы, 24 фунта соли.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПересчёт на год: 252 фунта (114,3 кг) муки, 120 фунтов (54,4 кг) крупы, 288 фунтов (130,8 кг) соли.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПересчёт на один день:

Мука: ≈ 313 г в день.

Крупа: ≈ 150 г в день.

Соль: ≈ 358 г в день.

Выводы: Довольствие было скудным и состояло из самых базовых продуктов. Суточный паёк был едва достаточным для поддержания жизни, что подтверждает суровую повседневную жизнь солдата.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 252

Вопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

Используя дополнительные материалы, подготовьте сообщение о роли речной флотилии в штурме Измаила в 1790 г.

Роль речной флотилии в штурме Измаила в 1790 г.

Введение: Штурм турецкой крепости Измаил 11 декабря 1790 года под руководством А. В. Суворова стал образцом военного искусства. Ключевую, хотя часто недооцениваемую, роль в этой победе сыграла Дунайская (речная) гребная флотилия под командованием контр-адмирала Иосифа де Рибаса.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналДействия флотилии:

-

Блокада с реки: Флотилия обеспечила полную изоляцию Измаила с Дуная, отрезав крепость от снабжения и возможности эвакуации.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Огневая поддержка: В ночь перед штурмом и во время него гребные суда флотилии вели интенсивный артиллерийский огонь по прибрежным укреплениям и батареям, подавляя сопротивление турок и прикрывая десантные группы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Высадка десанта: Гребные суда высадили десантные колонны с воды непосредственно под стенами крепости, что было крайне рискованным, но необходимым для одновременного удара.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Удар с тыла: Флотилия не только высадила десант, но и атаковала укрепления с речной стороны, отвлекая силы гарнизона и обеспечивая прорыв русских войск.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Заключение: Таким образом, Дунайская флотилия была неотъемлемой частью суворовского плана штурма. Она не только обеспечила блокаду и огневую поддержку, но и стала «морской колонной», которая нанесла мощный, неожиданный удар с водной стороны. Без этой координированной атаки с суши и воды взятие Измаила было бы практически невозможно.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 254

Вопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

Что в повседневной жизни полка XVIII в. представляется вам наиболее важным? Объясните ваше мнение.

В повседневной жизни полка XVIII в. мне наиболее важным представляется система солдатской артели.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналОбъяснение мнения:

-

Обеспечение выживания: Артель была единственной гарантией того, что солдат получит необходимое для жизни (питание, обмундирование) в условиях скудного государственного жалования. Артельная касса и общие запасы обеспечивали выживание в тяжёлой, часто голодной и болезненной солдатской жизни.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Сплочённость: Артель воспитывала в солдатах чувство товарищества, коллективизма и взаимопомощи («взаимовыручку, товарищество»), что было ключевым для поддержания боевого духа и боеспособности.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Вопросы и задания

1. Объясните название параграфа.

Название параграфа «Государство при армии»: жизнь и служба в императорских войсках в XVIII в. объясняется тем, что в России XVIII века армия играла чрезвычайно большую роль в жизни страны, выходящую далеко за рамки только военных действий. Армия была ключевым инструментом государства, выполняя не только боевые функции, но и полицейские, административные и даже хозяйственные (сбор податей, поимка беглых), что даёт основание говорить о стране как о «государстве при армии».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Каковы были последствия «военной революции»? Используя дополнительные источники информации, выясните, когда она началась в западноевропейских армиях.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПоследствия «военной революции» (перехода к массовой регулярной армии) в России:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Рост боеспособности: Россия получила мощную, боеспособную армию, что позволило ей одержать решающие победы в Северной войне и Русско-турецких войнах.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Усиление крепостного права: Система комплектования через рекрутский набор привела к ужесточению крепостного гнёта (поскольку крестьяне стали главным источником новобранцев).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Бюрократизация: Армия стала основой государственной бюрократии (в ней служили офицеры, получали чины) и важным инструментом социального контроля (поимка беглых, подавление восстаний).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Когда «военная революция» началась в западноевропейских армиях: «Военная революция» началась в западноевропейских армиях в XVI–XVII вв., когда в Нидерландах и Швеции (при Морице Оранском и Густаве II Адольфе) появились новые линейные тактики, огнестрельное оружие и массовые регулярные армии, финансируемые государством.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Почему рекрутская повинность считалась одной из самых тяжёлых, а с рекрутами родные прощались, как с умершими? С какими трудностями сталкивались в армии новобранцы?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПочему рекрутская повинность считалась одной из самых тяжёлых:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Пожизненность: Служба была практически пожизненной (до 25 лет, а до 1793 г. — бессрочной), что означало полный и окончательный отрыв от семьи и крестьянской жизни.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Высокая смертность: В XVIII в. в армии была высокая смертность не только от ран, но и от болезней (цинг, лихорадка) и тяжелейших условий быта, поэтому шансы вернуться домой были крайне малы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Почему прощались, как с умершими: Родные прощались с рекрутами, как с умершими, из-за пожизненности службы и низкой вероятности возвращения (в некоторых корпусах за 10 месяцев умирало до 40% личного состава), что делало уход в армию фактической смертью для крестьянской семьи.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТрудности новобранцев в армии:

-

Физические и психологические: Новая, жёсткая дисциплина (муштра), суровые наказания (шпицрутены), трудности походов (грязь, жара, ночёвки под открытым небом).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Изменение образа жизни: Необходимость быстро «истребить из солдата дух крестьянства» (привычку к свободе и неорганизованности) и подчиниться абсолютному порядку.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Бытовые: Скудное питание (хотя и гарантированное), болезни, отсутствие нормального жилья (постой в домах горожан и крестьян).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 255

4. В чём состояли особенности военной службы в русской армии XVIII в.?

Особенности военной службы в русской армии XVIII в. состояли в следующем:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Двойная функция: Армия выполняла не только боевые функции, но и полицейские (ловля беглых крестьян, борьба с разбойниками), а также административные (сбор подушной подати, охрана порядка в городах).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Пожизненный рекрутский набор из крестьян и мещан.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Сословное неравенство: Офицеры (дворяне) имели превосходство над рядовым составом (выходцами из податных сословий) и были освобождены от подушной подати, в то время как солдаты находились в тяжёлом, бесправном положении.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

5. Составьте развёрнутый план сообщения на тему «Повседневная жизнь полка в XVIII в.».

План сообщения: Повседневная жизнь полка в XVIII в.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналI. Введение: Характер службы в XVIII в. А. Армия как массовая регулярная сила, основанная на рекрутском наборе. Б. Пожизненный характер службы (до 25 лет). В. Суровая дисциплина по Воинскому артикулу Петра I.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналII. Служба и Быт Солдат А. Рекрутский набор и обряд прощания с родными. Б. Обмундирование и дисциплина: 1. Неудобная форма (узкие мундиры, косы, букли). 2. Жестокие наказания за проступки (гоняние шпицрутенами). В. Система обеспечения: Артель – коллективное самоуправление и снабжение: 1. Скудный паёк (мука, крупа, соль). 2. Покупка всего необходимого на жалование (часть которого уходила в артельную кассу). Г. Размещение: Постой в домах городских и сельских жителей (не в казармах).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналIII. Военные Походы и Сражения А. Походная жизнь: Марши по степи или грязи, ночёвки под открытым небом. Б. Тактика боя: 1. Линейный строй и переход к штурму и штыковому бою. 2. Храбрость и отвага солдат (по свидетельствам Суворова).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналIV. Двойная функция армии А. Военная: Участие в беспрерывных войнах. Б. Полицейская/Административная: Ловля беглых, сбор подушной подати, борьба с разбойниками.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналV. Армия как «Социальный лифт» А. Возможность отличиться: За службу — повышение оклада, унтер-офицерские чины, награды. Б. Смена сословной принадлежности: Солдат, ставший «государевым человеком», порывал с крестьянской жизнью.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналVI. Заключение А. Трудности и героизм: Тяжёлая, но героическая повседневная служба. Б. Значение: Русская армия XVIII в. – основа военного могущества Российской империи.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал6. Как вы считаете, означал ли переход из крестьян в солдаты для человека XVIII в. повышение его социального статуса? Своё мнение аргументируйте.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналДа, переход из крестьян в солдаты означал повышение социального статуса для человека XVIII в., хотя это было связано с огромными трудностями и опасностями.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналАргументация:

-

Правовой статус: Крестьянин, особенно крепостной, находился в полной собственности помещика и был фактически бесправен. Солдат же, становясь «государевым человеком» (на службе у государства), менял свою сословную принадлежность и приобретал юридическую свободу от крепостного гнёта.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Потенциальная карьера: Солдат получал возможность карьерного роста («социальный лифт») — мог дослужиться до унтер-офицера и даже получить офицерский чин (пусть и трудно), а также награды.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Обеспечение и надел: Солдат получал гарантированное государственное обеспечение (хоть и скудное) и право на земельный надел и деньги после окончания 25-летнего срока службы, что было недоступно крепостному крестьянину.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Работаем с источником

1. К кому обращены наставления полководца?

Наставления полководца (А. В. Суворова, из «Науки побеждать») обращены прежде всего к солдатам («Береги пулю...», «Штыком!», «Стреляй редко, да метко...»), а также к младшим командирам («полковник...») и офицерам.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Какие качества стремился воспитать Суворов у воинов?

Суворов стремился воспитать следующие качества:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Храбрость и решительность: Отвага в штыковом бою («Богатырям отскоки не бывали»), презрение к смерти («третьему - штыком карачун (смерть)»), отсутствие страха перед противником.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Исполнительность и натиск: Быстрота и натиск во время штурма («Быстро беги, прыгай через полосу, бросай фашины, спускайся в ров...»).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Искусство боя: Точность стрельбы («Стреляй редко, да метко») и преимущественное использование штыка («Пуля-дура, а штык-молодец!»).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

3. Как должны были действовать солдаты во время штурма?

Во время штурма солдаты должны были действовать следующим образом:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Быстрота: «Быстро беги, прыгай через полосу» (через вал, ров, засеки).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Штыковая атака: Использовать штык как главное оружие, не останавливаясь («Бросай ружья, коли один раз...»).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Колонны и огонь: Действовать колоннами, при этом открывать беглый огонь по противнику.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Смелость в городе: При входе в город не давать неприятелю опомниться, бомбардировать улицы, выбивать противника из домов, «бить в ворота» и занимать склады и магазины.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Работаем с понятиями

Объясните значение термина «артель». Приведите примеры артелей, существовавших, помимо армии, в России в XVIII в.

Значение термина «артель»: Артель – это добровольное объединение людей (товарищество) для совместного выполнения какой-либо работы или ведения общего хозяйства. Характерные черты — круговая порука и равноправие членов. В армии артель была солдатским самоуправляющимся товариществом для ведения общего хозяйства и распределения казённого жалования и продовольствия. Примеры артелей в России в XVIII в. (помимо армии):

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Промысловые артели: Артели охотников и рыболовов (например, поморские артели).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Строительные артели: Объединения плотников, каменщиков, рабочих для выполнения подрядных работ (например, на строительстве Петербурга).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Кустарные артели: Объединения ремесленников для совместного производства и сбыта товаров (например, в Павловском районе, где были развиты металлообрабатывающие промыслы).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Главный вопрос урока

Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа и обоснуйте его двумя-тремя аргументами.

Главный вопрос параграфа: В чём состояли главные особенности русской армии в XVIII в.? Ответ: Главные особенности русской армии в XVIII в. состояли в её превращении в массовую регулярную армию на основе пожизненного рекрутского набора из податных сословий, сохранении суровой дисциплины и сословном неравенстве, но при этом она обладала высокой боеспособностью и была единственным социальным лифтом для крестьян.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналАргументы:

-

Рекрутский набор и пожизненность: Армия комплектовалась путём принудительного рекрутского набора крестьян и мещан на пожизненную (с 1793 г. — 25-летнюю) службу, что отличало её от европейских армий и обеспечивало массовость.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Двойное назначение и сословность: Армия выполняла две функции (военную и полицейскую/административную), при этом сохранялось жёсткое сословное деление на дворян-офицеров и солдат-рекрутов (крестьян).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Боеспособность и новаторство: Несмотря на суровый быт, армия обладала высокой боеспособностью, и в ней развивалось передовое военное искусство (Суворовская школа), что позволило одержать блестящие победы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 256

Вопросы и задания к главе

1. Заполните в тетради таблицу «Внутренняя политика России в 1762–1801 гг.».

| Дата | Событие | Деятель (Монарх) |

|---|---|---|

| 1762 г. | Манифест о вольности дворянства | Екатерина II (подтверждение) |

| 1764 г. | Секуляризация церковных земель | Екатерина II |

| 1764 г. | Ликвидация гетманства на Украине | Екатерина II |

| 1767 г. | Созыв Уложенной комиссии | Екатерина II |

| 1775 г. | Губернская реформа («Учреждение для управления губерний») | Екатерина II |

| 1775 г. | Указ о свободе предпринимательства | Екатерина II |

| 1785 г. | Жалованная грамота дворянству | Екатерина II |

| 1785 г. | Жалованная грамота городам | Екатерина II |

| 1797 г. | Акт о престолонаследии (установил чёткий порядок) | Павел I |

| 1797 г. | Манифест о трёхдневной барщине | Павел I |

| 1801 г. | Указ о разрешении покупки незаселённых земель (бывшим дворцовым крестьянам) | Павел I |

2. Заполните в тетради таблицу «Внешняя политика России в 1762–1801 гг.».

| Дата | Событие | Деятель (Монарх/Полководец) |

|---|---|---|

| 1768–1774 гг. | Русско-турецкая война (победы при Ларге, Кагуле, Чесме) | Екатерина II, П. А. Румянцев, А. Г. Орлов |

| 1772 г. | Первый раздел Речи Посполитой | Екатерина II |

| 1780 г. | Провозглашение декларации о вооружённом нейтралитете | Екатерина II, Н. И. Панин |

| 1783 г. | Присоединение Крыма и Кубани | Екатерина II, Г. А. Потёмкин |

| 1787–1791 гг. | Русско-турецкая война (победы при Рымнике, Измаиле, Тендре) | Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков |

| 1793 г. | Второй раздел Речи Посполитой | Екатерина II |

| 1795 г. | Третий раздел Речи Посполитой | Екатерина II |

| 1798–1800 гг. | Средиземноморский поход Ф. Ушакова | Павел I, Ф. Ф. Ушаков |

| 1799 г. | Итальянский и Швейцарский походы А. Суворова | Павел I, А. В. Суворов |

3. Охарактеризуйте экономическое развитие России во второй половине XVIII в. В чём его особенности в сравнении с другими странами Европы и Азии того времени? Каковы были последствия господства крепостничества для российской экономики?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналОсобенности экономического развития России во второй половине XVIII в. Экономика России в этот период характеризовалась неравномерным развитием с прогрессом в промышленности и торговле, но консервацией аграрного сектора. Наблюдался рост числа мануфактур (до 1200 к концу века), в том числе капиталистических с наёмным трудом, и активный торговый баланс (преимущество экспорта). Одновременно усиливалось использование принудительного крепостного труда.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСравнение с другими странами Европы и Азии:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Европа (Запад): Россия отставала от передовых стран (Великобритании), где началась промышленная революция, основанная на свободной рабочей силе.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Азия: Россия имела преимущество благодаря активной внешней торговле и развитию регулярной промышленности, в то время как азиатские страны часто проводили политику изоляции.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Последствия господства крепостничества для российской экономики:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Тормоз индустриализации: Крепостной труд был малоэффективен, не стимулировал технический прогресс и препятствовал формированию рынка свободной рабочей силы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Низкая производительность в сельском хозяйстве: Труд крепостных крестьян был низкопроизводителен, что сдерживало развитие аграрного сектора.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Социальная напряжённость: Господство крепостничества привело к массовым социальным протестам (восстание Пугачёва), что угрожало экономической стабильности.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

4. Какие перемены в положении основных сословий России произошли во второй половине XVIII в.? Какова была политика правительства по отношению к основным сословиям?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПеремены в положении основных сословий:

-

Дворянство: Наступил «золотой век» (освобождение от обязательной службы, Жалованная грамота 1785 г., увеличение привилегий), с последующим ограничением их вольностей (Павел I).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Крестьянство: Усиление крепостного гнёта, но при этом появление зажиточных оброчных крестьян («среднего рода люди») и попытки ограничения барщины (Манифест 1797 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Городские сословия: Рост экономического значения купечества, законодательное упорядочение сословий (деление на гильдии) и получение прав на самоуправление (Жалованная грамота городам 1785 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Политика правительства по отношению к сословиям:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Дворянство: Укрепление дворянства как главной опоры трона путём законодательного закрепления их прав (Екатерина II) с последующим требованием обязательной службы (Павел I).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Крестьянство: Сохранение крепостничества как основы экономики (Екатерина II) с противоречивыми попытками регламентации и частичного смягчения гнёта (Павел I).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Городские сословия: Поддержка и стимулирование развития купечества и предпринимательства для развития экономики и создания категории «среднего рода людей».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

5. В чём причины и каковы особенности народных движений второй половины XVIII в.? Какие последствия они имели?

Причины народных движений:

-

Усиление крепостного гнёта (расширение власти помещиков, увеличение эксплуатации).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Нарушение прав казачества и земельных прав народов Урала и Поволжья.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Тяжёлые условия труда работных людей на заводах.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Особенности народных движений:

-

Масштаб: Движения носили массовый характер (восстание Пугачёва охватило огромную территорию и разные категории населения).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Состав: Объединение разных социальных слоёв (крестьяне, казаки, работные люди) и национальностей (башкиры, татары).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Идеология: Широкое распространение самозванства (Е. Пугачёв) как выражение народной веры в «доброго царя».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Последствия народных движений:

-

Жестокое подавление: Все крупные выступления были жёстко подавлены регулярными войсками.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Административные реформы: Восстания ускорили проведение реформ (например, Губернская реформа 1775 г.) для усиления контроля над окраинами.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Страх перед крестьянской войной: Опыт «пугачёвщины» породил страх в правящих кругах, что стало одной из предпосылок отмены крепостного права в XIX в.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 257

6. Что такое просвещённый абсолютизм? В чём состояли его проявления в истории России XVIII в.? Сравните политику просвещённого абсолютизма в России и других странах Европы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПросвещённый абсолютизм — это политика абсолютной монархии, проводимая во второй половине XVIII века, при которой монархи использовали некоторые идеи Просвещения (законность, развитие образования, упорядочение управления) для укрепления своей власти и модернизации государства, не допуская при этом никаких ограничений самодержавия.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПроявления в истории России XVIII в. (Екатерина II):

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Упорядочение управления: Проведение губернской реформы (1775 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Законодательное закрепление сословий: Издание Жалованной грамоты дворянству и Жалованной грамоты городам (1785 г.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Развитие экономики: Указ о свободе предпринимательства (1775 г.) и секуляризация церковных земель.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Сравнение политики просвещённого абсолютизма в России и других странах Европы:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Россия: Политика была направлена на укрепление дворянства и сохранение крепостного права.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Другие страны (Пруссия, Австрия): Преобразования часто включали более глубокие реформы в судебной системе, церкви и, иногда, ослабление крепостного права.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

7. Какие задачи внешней политики удалось решить России во второй половине XVIII в.? Каковы были способы их решения? В чём причины успехов российской внешней политики во второй половине XVIII в.?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЗадачи, которые удалось решить:

-

Утверждение на Чёрном море: Получение выхода к Чёрному морю, присоединение Крыма и Северного Причерноморья (Новороссии).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Расширение западных границ: Присоединение западнорусских земель за счёт разделов Речи Посполитой.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Укрепление статуса: Утверждение России как великой европейской державы и её активное участие в европейской дипломатии.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Способы решения:

-

Военные победы: Решающие победы в Русско-турецких войнах и в Русско-шведской войне.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Дипломатия: Заключение выгодных договоров (Кючук-Кайнарджийский, Ясский, Верельский миры) и участие в союзных договорах (разделы Речи Посполитой).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Причины успехов российской внешней политики:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Выдающиеся полководцы и флотоводцы: Деятельность Румянцева, Суворова и Ушакова, которые использовали передовые военные тактики.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Укрепление армии и флота: Создание мощного Черноморского флота и эффективной регулярной армии.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Ослабление противников: Внутренний упадок Османской империи и кризис Речи Посполитой.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Главный вопрос урока

Сформулируйте ответы на главные вопросы главы и обоснуйте его двумя-тремя аргументами.

Главные вопросы главы:

-

Как происходила интеграция разных территорий и народов в общеимперское пространство?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Как повлиял на развитие промышленности указ о свободе предпринимательства?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Что Екатерина II хотела изменить в социальном устройстве российского общества?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

В чём состояли главные особенности русской армии в XVIII в.?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Каковы были результаты внешней политики Павла I?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Темы проектов

1. Политика просвещённого абсолютизма в России и других странах Европы: общее и особенное. Что такое политика просвещённого абсолютизма и каковы были причины этого явления? Проведите сравнение важнейших преобразований, проведённых монархами России, Пруссии и империи Габсбургов в парадигме этой политики в разных сферах жизни: экономике, социальных отношениях, политике, просвещении, науке и культуре. Составьте сравнительную таблицу. Подберите высказывания современников и историков о политике просвещённого абсолютизма в этих странах. Сделайте собственные выводы о значении данной политики.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВведение: Что такое просвещённый абсолютизм?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Определение: Политика абсолютной монархии, использующая идеи Просвещения (законность, образование, наука) для укрепления абсолютной власти и модернизации государства при сохранении основ феодального строя.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Причины явления: Стремление монархов укрепить центральную власть и повысить эффективность управления в условиях нарастающего кризиса феодализма и воздействия идей Просвещения.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Сравнительная таблица (Россия, Пруссия, Империя Габсбургов)

| Сфера | Россия (Екатерина II) | Пруссия (Фридрих II) | Империя Габсбургов (Иосиф II) |

|---|---|---|---|

| Экономика | Свобода предпринимательства (1775), секуляризация земель, укрепление крепостничества в аграрной сфере. | Покровительство промышленности, осушение болот, протекционизм, развитие сельского хозяйства. | Отмена внутренних пошлин, поощрение торговли. |

| Социальные отношения | Укрепление дворянства («Жалованная грамота»), усиление крепостного права (раздача крестьян). | Введение всеобщего начального образования, попытки регламентации отношений между крестьянами и помещиками. | Отмена личной зависимости крестьян (частично), ослабление барщины, равенство всех перед налогом. |

| Политика | Упорядочение управления (Губернская реформа), централизация, созыв Уложенной комиссии. | Централизация, создание Бюрократического аппарата, реформа юстиции (отмена пыток, частичное равенство сословий перед судом). | Равенство всех перед законом, ослабление регионального самоуправления, веротерпимость. |

| Просвещение/Наука | Покровительство науке (Академия), создание Смольного института, распространение образования. | Строительство школ, привлечение учёных. | Открытие школ, ограничение влияния церкви. |

Высказывания современников и историков:

-

О Екатерине II (Россия): Историк В. О. Ключевский называл политику Екатерины II «двуличной», указывая на противоречие между просветительскими идеями и усилением крепостного права.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

О Фридрихе II (Пруссия): Его называли «философом на троне». Он сам говорил: «Я — только первый слуга государства».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Об Иосифе II (Габсбурги): Его реформы часто характеризовали как «йозефинизм» — авторитарный, радикальный просвещённый абсолютизм.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Выводы о значении политики:

-

Укрепление государственности: Политика просвещённого абсолютизма способствовала централизации, укреплению административного аппарата и повышению эффективности управления.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Противоречия: Она не смогла решить коренных социальных проблем (крепостничество в России) и в конечном итоге не предотвратила кризиса абсолютизма, ставшего причиной Французской революции.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Модернизация: Тем не менее, она заложила основы для дальнейшей модернизации (образование, экономические свободы).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

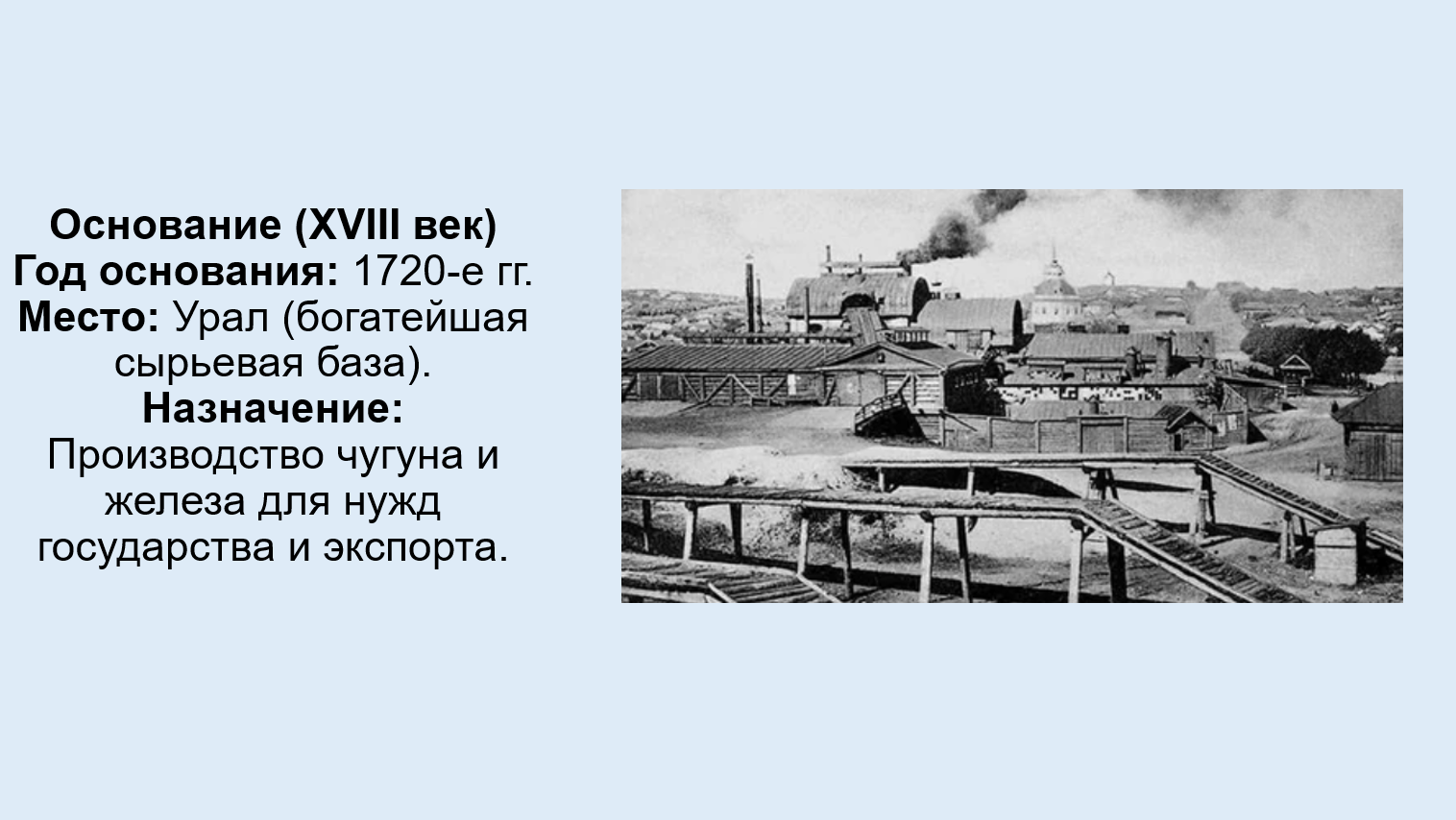

2. Рождение российской промышленности. Соберите материалы о зарождении и истории одного из известных российских промышленных предприятий, возникших в XVIII в. (желательно на территории вашего города или региона). Подготовьте презентацию об этом предприятии, включающую в том числе данные о его истории в XIX–XX вв.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

3. Российская и Османская империи в XVIII в.: от четырёх войн к союзу 1798 г. Совместно подведите итоги русско-турецких войн XVIII в. для России и для Турции. Почему в 1798 г. две державы заключили союзный договор? Выясните условия этого договора. Какие выгоды этот договор принёс России и Турции? Почему он соблюдался всего восемь лет?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналИтоги русско-турецких войн XVIII в.

| Держава | Выгоды | Ущерб |

|---|---|---|

| Россия | Получила выход к Чёрному морю; присоединила Крым и Новороссию; укрепила статус великой державы; ликвидировала угрозу набегов. | Высокие военные расходы; внутреннее напряжение (восстание Пугачёва). |

| Османская империя | Потеряла контроль над Крымом и Северным Причерноморьем; усилился упадок и зависимость от Европы. | Потеря важнейших территорий; военное поражение; утрата влияния на Чёрном море. |

Союзный договор 1798 г. (Союз России и Турции)

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал1. Причина заключения: Французская экспансия Наполеона (Египетский поход 1798 г.) угрожала интересам обеих держав в Средиземноморье. 2. Условия договора: Союз был направлен против Франции. Турция предоставила России право прохода через проливы Босфор и Дарданеллы для военных целей. 3. Выгоды:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Россия: Получила право использовать проливы (впервые в истории), укрепила влияние в Средиземноморье (поход Ушакова).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Турция: Получила защиту от французской угрозы. 4. Почему соблюдался всего восемь лет (до 1806 г.): Договор был временным союзом против общей угрозы. После устранения французской угрозы противоречия между Россией и Турцией (Восточный вопрос, Балканы) снова обострились.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 259

Главный вопрос главы

Как развитие культуры в XVIII в. было связано с процессом складывания и консолидации российской нации?

Развитие культуры в XVIII в. было тесно связано с процессом складывания и консолидации российской нации, так как в XVIII в. интенсивно шёл процесс складывания русской нации, её основных черт и особенностей. Развитие общественной мысли, образования, искусства и литературы способствовало этому процессу консолидации и влияло на складывающийся национальный характер.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 260