Решебник по истории России 9 класс Мединский §29

§29

- Главный вопрос урока

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

- Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

- Вопросы и задания

- Работа с понятиями

- Главный вопрос урока

Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика развития и противоречия

Главный вопрос урока

Какие изменения произошли в мировом развитии на рубеже XIX–XX вв.?

Изменения, произошедшие в мировом развитии на рубеже XIX–XX вв., связаны со вступлением индустриализации в завершающую стадию, формированием буржуазного общества, основанного на капиталистических отношениях, а также с демографическим скачком и усилением урбанизации в Европе. Кроме того, в этот период произошло усиление экономического неравенства между странами и рост милитаризма, что повлекло за собой появление новых видов вооружений и начало раздела мира между крупнейшими державами.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 286

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

Что такое неравномерность развития экономики? Какие противоречия она порождала?

Неравномерность развития экономики — это различие темпов и уровней индустриализации стран: одни государства (США, Германия, Великобритания, Франция, Бельгия и др.) быстро наращивали промышленность, капитал и технику, другие регионы оставались аграрно-сырьевыми и зависимыми.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКакие противоречия она порождала:

-

обострение борьбы за рынки сбыта, сырьевые районы и сферы влияния, колониальные захваты и передел мира;

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

гонка вооружений и военно-политические блоки, что вело к международным конфликтам и войнам;

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

усиление социальных противоречий внутри индустриальных стран (между трудом и капиталом), рост стачек и протестов;

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

национальные конфликты на окраинах империй и зависимых территориях.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 287

Вопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

Проанализировав представленную гистограмму, определите: а) период, когда прирост населения был максимальным (исключая период 1897–1906 гг.); б) средний прирост населения Российской империи в годы, по которым представлена информация (исключая период 1897–1906 гг.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинала) Период, когда прирост населения был максимальным, согласно представленной гистограмме (исключая период 1897–1906 гг.), это период 1912–1913 гг., где прирост составил 174 059,90−171 059,90=3 000 тыс. чел.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналб) Средний прирост населения Российской империи в годы, по которым представлена информация (исключая период 1897–1906 гг.), составил: Сначала вычислим прирост населения за каждый год с 1906 по 1914 гг., исключая 1906 год: 1907: 152 009,30−149 276,30=2 733 тыс. чел. 1908: 155 433,30−152 009,30=3 424 тыс. чел. 1909: 160 095,20−155 433,30=4 661,9 тыс. чел. 1910: 163 778,90−160 095,20=3 683,7 тыс. чел. 1911: 167 003,40−163 778,90=3 224,5 тыс. чел. 1912: 171 059,90−167 003,40=4 056,5 тыс. чел. 1913: 174 059,90−171 059,90=3 000 тыс. чел. 1914: 178 378,80−174 059,90=4 318,9 тыс. чел. Средний прирост населения за период с 1907 по 1914 гг. (8 лет): Средний прирост = 82733+3424+4661,9+3683,7+3224,5+4056,5+3000+4318,9=829102,5≈3 637,81 тыс. чел. Средний прирост населения Российской империи в годы с 1907 по 1914 гг. составил примерно 3637,81 тыс. человек.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

Известно, что общая численность населения империи (без учёта Финляндии) по итогам переписи 1897 г. составляла 126 586,6 тыс. чел. Проанализировав диаграмму, вычислите количество мужчин и женщин, проживавших в Российской империи в 1897 г.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСогласно диаграмме, в 1897 г. мужчины составляли 49,74% от общей численности населения, а женщины — 50,26%. Количество мужчин: 126 586,6×0,4974≈62 987,8 тыс. чел. Количество женщин: 126 586,6×0,5026≈63 598,8 тыс. чел. В 1897 году в Российской империи проживало примерно 62 987,8 тыс. мужчин и 63 598,8 тыс. женщин.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 288

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

1. Как вы понимаете словосочетание «евразийская империя»? Докажите, что к России рубежа XIX–XX вв. применимо данное понятие.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСловосочетание «евразийская империя» означает государство, которое расположено одновременно в Европе и Азии и включает в себя территории, объединяющие черты обеих частей света, а также многочисленные народы и культуры. Российская империя на рубеже XIX–XX вв. была именно такой империей, поскольку две трети ее территории располагались в Азии, при этом основная масса населения (82%) жила в европейской части страны. Это делало ее не только крупнейшим по территории государством мира, но и многонациональной страной, которая простиралась на огромных евразийских просторах.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Используя атлас, определите, в состав какой административной единицы в начале XX в. входила территория, где расположен ныне ваш населённый пункт.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналМосква в начале XX века входила в состав Московской губернии Российской империи (административный центр — город Москва). Одновременно город относился к Московскому генерал-губернаторству.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 289

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

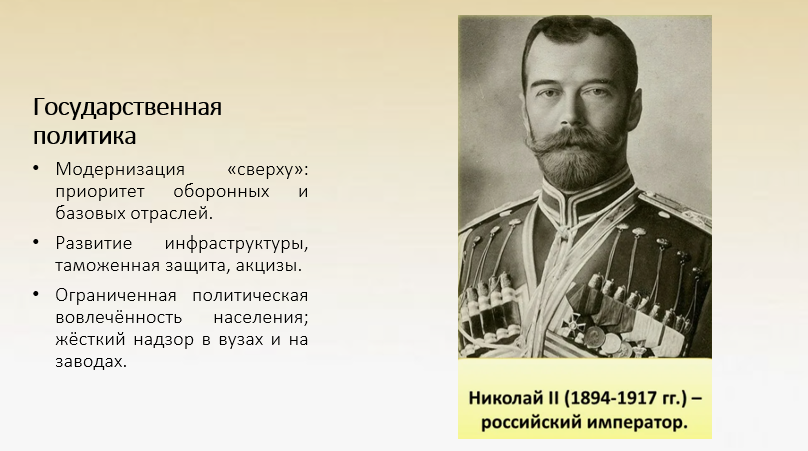

В чём была особенность процесса модернизации в России? Чем это было обусловлено?

Российская модернизация начала XX в. носила догоняющий и государственно-централизованный характер: ключевые отрасли (тяжёлая промышленность, транспорт, оборонный комплекс) развивались по инициативе и под контролем государства, опираясь на иностранные кредиты, технологии и капитал, при сохранении аграрной отсталости и сословных пережитков.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналОбусловлено: поздним стартом индустриализации по сравнению с Западом, необходимостью быстро укрепить военно-политическую мощь, слабостью частного капитала и внутренних рынков, а также огромными пространствами и многонациональностью, требовавшими «сверху» управляемых преобразований.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

Предположите, какой смысл закладывал Николай II в свой ответ.

Николай II закладывал в свой ответ «Хозяин земли Русской» глубокий монархический смысл, подчеркивая свою роль абсолютного монарха, который является верховным собственником и правителем всей территории и всех народов империи, а его власть носит самодержавный характер.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

Дайте характеристику политического строя Российской империи, существовавшего к началу XIX в.

К началу XX в. политический строй Российской империи оставался самодержавной монархией. Вся полнота государственной власти – законодательной, исполнительной, отчасти судебной – сосредотачивалась в руках императора. Совещательным органом при императоре являлся Государственный совет, который имел право подавать мнения по вопросам законодательства. Монарх руководил страной через Комитет министров, бывший высшим исполнительным органом.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВопросы и задания к иллюстрации, схеме, рубрикам в тексте параграфа

В дополнительных источниках информации найдите сокращённый титул российского императора, утверждённый в 1906 г. Соотнесите его с изображениями гербов, представленных на крыльях орла.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСокращённый титул (1906): «Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКак соотнести с гербами на крыльях малого государственного орла:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Царство Польское — щит с белым орлом в короне.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Великое княжество Финляндское — щит с коронованным львом, держащим саблю, на усыпанном розами поле.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Остальные щитки на крыльях (Казанское, Астраханское, Сибирское и др.) представляют исторические царства и области Российской империи и относятся к более полному титулу, но непосредственно в сокращённом титуле 1906 г. названы именно Польша и Финляндия, что и видно по их гербам на крыльях орла.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 291

Вопросы и задания к пункту параграфа и к источнику

Чем различаются понятия «сословие» и «класс»? Какие социальные классы существовали в Российской империи на рубеже XIX–XX вв.?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПонятия «сословие» и «класс» различаются по своему основанию. Сословие — это формальная, закрепленная законом группа населения с наследственными правами и обязанностями (например, дворянство, крестьянство). Класс — это группа, которая определяется в первую очередь имущественным положением человека и его ролью в системе производства. На рубеже XIX–XX вв. в Российской империи в качестве новых социальных классов существовали: наёмные рабочие (пролетариат), поместное дворянство (постепенно разоряющееся), буржуазия (фабриканты, владельцы предприятий) и кулаки (зажиточное крестьянство, представлявшее собой сельскую буржуазию). Также выделялась растущая группа интеллигенции.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВопросы и задания

1. В чём, на ваш взгляд, заключается причинно-следственная связь между научной и промышленной революциями? Какие важные научные открытия рубежа XIX–XX вв. повлияли на повседневную жизнь людей? Какие перемены произошли в развитии военной техники?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПричинно-следственная связь между научной и промышленной революциями заключается в том, что научные открытия становились основой для создания новых технологий, которые, в свою очередь, кардинально меняли производственные процессы и повседневную жизнь людей. Этот процесс получил название технологической (или второй промышленной) революции, теснейшим образом связанной с научной. На повседневную жизнь людей повлияли такие важные научные открытия, как доказательство существования электромагнитных волн света (П. Лебедев), разработка периодического закона химических элементов (Д. Менделеев), а также изобретения, связанные с электричеством, высококачественной сталью и новой сложной техникой. В развитии военной техники произошли перемены, связанные с появлением современных видов вооружений и военного оборудования: танки, аэропланы, подводные лодки, пулемёты, химические отравляющие вещества и колючая проволока.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Назовите причины неравномерности развития экономики различных стран. По каким критериям, на ваш взгляд, можно судить о развитии экономики? Почему подобная неравномерность вела к политической нестабильности?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПричины неравномерности развития экономики различных стран заключались в различном уровне внедрения современных технологий и различных объёмах производства. Мировые лидеры (США, Великобритания, Германия, Франция, Бельгия) имели самые современные технологии и наибольшие объёмы, тогда как в других странах индустриализация шла медленно или не начиналась. Судить о развитии экономики можно по таким критериям, как наличие и степень использования современных технологий и объёмы промышленного производства. Подобная неравномерность вела к политической нестабильности, поскольку она наращивала противоречия между странами-лидерами и странами, которые теряли свои позиции, что приводило к усилению военной напряжённости и борьбе за передел мира.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Используя атлас, покажите регионы Российской империи, в которых в конце XIX – начале XX в. наблюдался наибольший прирост населения.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал1) Зоны переселенческого притока (аграрное освоение)

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Сибирь и Степной край: Западная Сибирь (Томская и Тобольская губ.), Семипалатинская, Семиреченская обл., Приамурье (Амурская обл., Приморская обл.), Забайкалье.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Северный Кавказ: Кубанская и Терская обл.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

2) Индустриально-городской рост (урбанизация)

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

С.-Петербургская и Московская губ. (столицы и округа вокруг них).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Юг и Юго-Восток: Донбасс и Криворожье (Екатеринославская губ.), Херсонская, Таврическая (Николаев–Одесса–Крым).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Поволжье и Урал: Самарская, Саратовская, Пермская, Уфимская губ. (горнозаводские округа, нефть, зерновой экспорт).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал Кавказ: Бакинская губ. (нефть).

3) Промышленный рост в западных губерниях

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Привислинский край (Царство Польское): Варшавская, Лодзинский промышленный район.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Прибалтика: Рига и Рижский уезд (Лифляндская губ.).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Почему именно эти регионы: высокая естественная рождаемость + мощные переселенческие потоки (особенно после переселенческой политики 1890-х–1900-х) + индустриализация и нефтяные/угольные районы, притягивавшие рабочую силу.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 292

4. Проанализируйте данные диаграммы, представленной ниже, ответьте на вопросы и выполните задания.

1. Какая возрастная группа составляла наибольшую долю населения Российской империи? О чём это свидетельствует?

Наибольшую долю населения Российской империи составляла возрастная группа Менее 10 лет — 27%. Это свидетельствует о высокой рождаемости и о том, что население страны было молодым, что создавало большой потенциал трудовых ресурсов в будущем.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Проследите перспективы социально-экономического развития Российской империи в начале XX в.

Перспективы социально-экономического развития Российской империи в начале XX в. были связаны с быстрым ростом населения (особенно молодежи), что создавало «молодёжный бугор». Приток большого количества молодых, трудоспособных людей давал возможность наращивать темпы индустриализации и обеспечивать экономический рост. Однако высокая рождаемость при относительно низкой смертности (благодаря улучшению санитарных условий) одновременно означала рост числа потенциальных рабочих и крестьян, нуждающихся в земле и работе. Если социально-экономические проблемы не решались, это грозило угрозой обострения социальных противоречий и ростом протестных настроений.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Назовите среднюю продолжительность жизни населения Российской империи в конце XIX в.

Средняя продолжительность жизни населения Российской империи в конце XIX в. была низкой, о чем косвенно свидетельствует значительная доля населения в младших возрастных группах и относительно небольшой процент людей старше 60 лет (7%). Из текста учебника на странице 286 и 288 можно узнать, что, несмотря на снижение смертности, высокая рождаемость и молодость населения сохранялись.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал4. В современной демонологии существует понятие «молодёжный бугор», которое означает, что резкий рост и преобладание в обществе молодого населения ведут к угрозе социального протеста и революциям. Исходя из данных диаграммы, оцените вероятность возникновения социального протеста в Российской империи в начале XX в. Своё мнение аргументируйте.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВероятность возникновения социального протеста в Российской империи в начале XX в., исходя из данных диаграммы и понятия «молодёжный бугор», была высокой. Аргументация:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Наибольшая доля населения (27%) приходилась на возрастную группу «Менее 10 лет», а вместе с группой «10-16 лет» (10%) они составляли 37%.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Доля населения в трудоспособном возрасте (17-59 лет) была значительной, а в тексте на стр. 288 указано, что почти две трети населения страны составляли работоспособные люди в возрасте от 14 до 60 лет.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Такое резкое преобладание молодого населения при сохранении социально-экономических проблем, таких как малоземелье крестьянства (стр. 290) и тяжелые условия труда рабочих (стр. 290), создавало огромный избыток рабочей силы и высокий потенциал недовольства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Неспособность традиционной социальной системы, основанной на сословиях (стр. 290), адекватно удовлетворить потребности растущего и молодеющего населения, особенно в условиях продолжающейся индустриализации, делала социальный протест очень вероятным, вплоть до революционных событий.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

5. На основе данных параграфа и информации из дополнительных источников ознакомьтесь с результатами переписи населения Российской империи 1897 г. На их основе подготовьте электронную презентацию «Социально-экономическое положение Российской империи на рубеже XIX–XX вв.». Представьте её в классе. На её основе проведите в классе дискуссионный круглый стол на тему «Перспективы развития Российской империи в начале XX в.».

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Дискуссионный круглый стол на тему «Перспективы развития Российской империи в начале XX в.»

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВступительное слово: Ведущий объявляет тему и регламент. Цель: оценить, какой путь развития был наиболее вероятен для Российской империи в начале XX века.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСекция 1. Экономический потенциал и вызовы (на основе Слайдов 3, 5)

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Вопрос для обсуждения: Давал ли быстрый рост промышленности и «молодёжный бугор» шанс на успешный капиталистический путь развития без серьезных потрясений?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Позиция «Оптимисты»: Индустриализация, государственная поддержка, богатые ресурсы, огромный трудовой потенциал.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Позиция «Пессимисты»: Неравномерность развития, большая доля сельского населения, зависимость от иностранного капитала, низкая средняя продолжительность жизни.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Секция 2. Социальная напряженность (на основе Слайдов 2, 4, 7)

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Вопрос для обсуждения: Был ли социальный протест («молодёжный бугор», крестьянский и рабочий вопросы) неизбежен, или его можно было избежать с помощью реформ?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Аргументы «Неизбежность»: Сохранение сословных пережитков, малоземелье, тяжелое положение рабочих, самодержавие, не готовое к уступкам.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Аргументы «Возможность избежать»: Столыпинская аграрная реформа (будущая), развитие просвещения (рост интеллигенции – 1,5 млн. чел. к 1917 г.), появление профсоюзов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Секция 3. Политическая система (на основе Слайда 6)

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Вопрос для обсуждения: Могла ли самодержавная монархия обеспечить успешную модернизацию России в условиях нового, капиталистического общества?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Монархисты: Сильная центральная власть, контроль государства над модернизацией обеспечивают стабильность и порядок.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Сторонники реформ: Отсутствие политических свобод и представительных органов (Думы) делает невозможным разрешение социальных конфликтов мирным путем, необходимо ограничение самодержавия.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Заключение: Подведение итогов дискуссии, формулирование общего вывода о перспективах.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналРабота с понятиями

Используя знания по истории России, раскройте смысл понятия «модернизация». Приведите один исторический факт, конкретизирующий данное понятие применительно к истории России. Приведённый факт не должен содержаться в данном вами определении понятия.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПонятие «модернизация» означает процесс перехода от традиционного (аграрного, сословного) общества к современному (индустриальному, капиталистическому) обществу, включающий изменения в экономике, социальной структуре, политике и культуре. Исторический факт, конкретизирующий модернизацию в России на рубеже XIX–XX вв., — рост промышленного пролетариата до 13 млн. наемных рабочих к началу XX в.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналГлавный вопрос урока

Сформулируйте ответ на главный вопрос параграфа, обоснуйте его двумя-тремя аргументами.

Главный вопрос параграфа: Какие изменения произошли в мировом развитии на рубеже XIX–XX вв.?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналНа рубеже XIX–XX вв. мир вошёл в эпоху второй индустриальной революции и империализма, что радикально перестроило экономику, общество и международные отношения.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналАргументы:

-

Технологический рывок и индустриализация: электричество, химия, двигатель внутреннего сгорания, сталь, телеграф/радио и массовое производство создали мировой рынок, ускорили транспорт и связь, породили тресты и монополии.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Демографический взрыв и урбанизация: население быстро росло, миллионы мигрировали в города и новые промышленные районы; формировались рабочий класс и массовые социальные движения.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Империализм и геополитическая конкуренция: великие державы делили колонии и «сферы влияния», шла гонка вооружений и создание блоков — что обострило противоречия и привело мир к мировой войне.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 293