Решебник по истории России 9 класс Мединский | Страница 147

Страница 147

Вопросы и задания

1. В виде тезисов сформулируйте основные причины проведения реформ, о которых говорится в параграфе.

Основные причины проведения реформ:

-

Осознание отставания России от ведущих европейских держав, особенно после поражения в Крымской войне.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Необходимость модернизации государственного строя, экономики и социальной сферы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Накопление нерешённых проблем в обществе, в том числе связанных с крепостным правом (которое было отменено до описываемых в параграфе реформ) и с неэффективностью прежней административно-судебной системы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Стремление укрепить военный потенциал государства путём проведения военной реформы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

2. Создайте в тетради схему «Земская реформа 1864 г.».

3. Какие реформы были проведены в России в области городского самоуправления? Какие органы самоуправления были введены в результате этих реформ? Каким образом государство контролировало деятельность городского самоуправления?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВ области городского самоуправления была проведена Городовая реформа 1870 г. В результате этой реформы были введены органы самоуправления: Городская дума (распорядительный орган) и Городская управа (исполнительный орган), которую возглавлял Городской голова. Государство контролировало деятельность городского самоуправления через губернатора и министра внутренних дел, которые могли остановить или отменить решения Думы или Управы, если считали их противозаконными или противоречащими общегосударственным интересам.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал4. Вспомните основные положения реформ Екатерины II в области местного самоуправления. Какие органы местного самоуправления, созданные в результате этих преобразований, продолжали существовать и после реформ Александра II?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналОсновные положения реформ Екатерины II в области местного самоуправления были изложены в «Учреждении для управления губерний Всероссийской империи» 1775 г. и в «Грамоте на права и выгоды городам Российской империи» 1785 г. (Городовое положение). В результате были созданы губернские и уездные органы управления, а также органы городского самоуправления. После реформ Александра II продолжали существовать городские органы самоуправления, созданные на основе Городового положения 1785 г., хотя их полномочия и состав были изменены Городовым положением 1870 г. (например, сохранялась роль Городской думы, хотя она была реформирована). Также продолжали существовать и губернские и уездные административные структуры.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал5. Существует точка зрения, что Военная реформа 1874 г. способствовала повышению грамотности населения. Докажите данную точку зрения, подкрепив её двумя-тремя аргументами.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВоенная реформа 1874 г. способствовала повышению грамотности населения.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЭта точка зрения верна.

-

Служба как школа: В тексте учебника сказано, что, несмотря на отсрочки по образованию, «срок действительной службы сокращался» в зависимости от образовательного ценза. Это стимулировало молодых людей получать образование до призыва.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Обучение неграмотных в армии: Хотя в приведённых отрывках это прямо не указано, общая тенденция реформы, введение всеобщей воинской повинности, делала армию местом, где неграмотных солдат обучали чтению и письму во время службы, что прямо повышало грамотность населения.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Стимул к начальному образованию: В тексте параграфа упомянуто, что в 1864 г. было утверждено «Положение о начальных народных училищах». Военная реформа, сокращая срок службы для образованных, создавала дополнительный мощный стимул для крестьянских и мещанских семей отдавать детей в эти училища.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

6. Расскажите о различиях между классическими и реальными гимназиями. Какие льготы имели выпускники реальных гимназий? Какие ограничения были у выпускников этих учебных заведений?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналРазличия между классическими и реальными гимназиями заключались в следующем:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Классические гимназии делали основной упор на изучение древних языков (латинский, греческий) и гуманитарных наук.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Реальные гимназии делали основной упор на изучение естественных и точных наук.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Выпускники классических гимназий имели право поступать в университеты без экзаменов. Выпускники реальных гимназий не имели права поступать в университеты. Они могли поступать только в высшие технические и коммерческие учебные заведения, а также в университеты, но только на физико-математический факультет и только сдав экзамен по латыни дополнительно.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал7. Какие изменения были внесены в систему высшего образования после принятия нового Университетского устава? Сколько университетов функционировало в России в тот период? Используя атлас, покажите на карте города, в которых существовали университеты.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПосле принятия нового Университетского устава 1863 г., в систему высшего образования были внесены следующие изменения:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Устанавливалась автономия университетов:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Возвращались выборность ректора и профессоров.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Учёный совет получал право решать все учебно-административные и финансовые вопросы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Восстанавливалась университетская юрисдикция, то есть суд над студентами и преподавателями осуществлялся в стенах университета.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

-

-

Увеличивалось количество кафедр и профессоров.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

В тот период в России функционировало около 9-10 университетов. Города, в которых существовали университеты (по состоянию на конец XIX века):

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСанкт-Петербург

Москва

Дерпт (ныне Тарту)

Казань

Харьков

Киев

Одесса

Варшава

Гельсингфорс (ныне Хельсинки)

Томск (открыт в 1888 г.)

8. После Судебной реформы профессия адвоката в России стала популярной. На выступления в суде наиболее известных адвокатов публика приходила, как на театральные представления. С помощью дополнительных источников соберите информацию о наиболее известных русских адвокатах, упомянутых в параграфе. Подготовьте сообщение (сопроводив его электронной презентацией) об одном из них. В сообщении обязательно отразите профессиональные качества этого человека. Выступите с сообщением перед одноклассниками.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСообщение

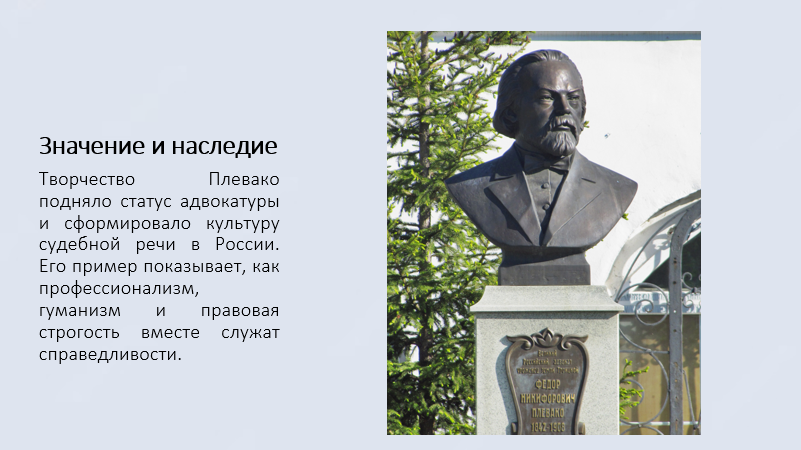

Сегодня я расскажу о Фёдоре Никифоровиче Плевако — легендарном русском адвокате конца XIX века. Его имя стало символом той эпохи, когда после Судебной реформы 1864 года суды присяжных сделали судебный процесс открытым и состязательным, а роль защитника — решающей.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПлевако родился в 1842 году, окончил юридический факультет Московского университета и в 1870-е годы начал практику присяжного поверенного. Уже первые процессы показали главную черту его профессионального стиля: он одинаково уверенно владел и буквой закона, и искусством слова. Для него защита не сводилась к набору эффектных фраз. Он подробно разбирал факты, сопоставлял показания, тщательно проверял экспертизы, а затем выстраивал стройную логику от фактов к правовой оценке и, наконец, к справедливому исходу.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСекрет его влияния заключался в уважении к человеческому достоинству подсудимого. Плевако не стремился «выиграть любой ценой». Он добивался того, чтобы наказание было соразмерным, а приговор — понятным и для профессиональных судей, и для присяжных. Его речи отличались ясной композицией и редкой психологической точностью. Он умел показать, почему человек совершил тот или иной поступок, в каком социальном и жизненном контексте это произошло, оставаясь при этом в строгих рамках закона.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналДиапазон дел Плевако был очень широким: от «бытовых» уголовных историй до процессов, которые обсуждала вся страна. В гражданских спорах он часто стремился к примирению сторон, объясняя, как конфликт разрушает репутацию и капитал, и почему разумное соглашение полезнее затяжной тяжбы. Важно и то, чего он сознательно избегал: давления на свидетелей, демагогии и оскорблений оппонента. Этика для него была не украшением, а инструментом доверия суда.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЗначение Плевако для российской юстиции трудно переоценить. Он показал, что сила адвоката — не в громких эффектных приёмах, а в точности аргумента, уважении к праву и способности говорить с присяжными человеческим языком. Благодаря таким мастерам профессия адвоката стала популярной и уважаемой, а судебная речь — частью общественной культуры. Наследие Плевако и сегодня напоминает: справедливость рождается там, где профессионализм соединяется с гуманизмом.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Работаем с хронологией

Расположите в хронологической последовательности исторические события: 1) Городская реформа; 2) учреждение нового Университетского устава; 3) издание Временных правил о печати; 4) введение всеобщей воинской повинности; 5) Судебная реформа.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналХронологическая последовательность исторических событий:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Учреждение нового Университетского устава (1863 г.)

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал Судебная реформа (1864 г.)

-

Издание Временных правил о печати (1865 г.)

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал Городская реформа (1870 г.)

-

Введение всеобщей воинской повинности (1874 г.)

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 147-148

Работаем с источником

1. В каких случаях требование о взятии под стражу не подлежит исполнению?

Если оно сделано не в порядке и не по правилам Устава 1864 г. (без надлежащего основания, санкции и процессуальной формы).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Как должны были поступить судья или прокурор, узнавшие о незаконном лишении кого-либо свободы или ненадлежащем месте его заключения?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналНемедленно освободить неправильно лишённого свободы и обеспечить его содержание в установленном законом порядке и месте заключения.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Проанализировав отрывок, сформулируйте роль судей и прокуроров в судебной системе.

Судьи и прокуроры — гаранты законности и личной свободы: они контролируют законность задержаний и арестов, обеспечивают освобождение при нарушениях, ведут преследование только по закону и выносят наказание лишь по приговору компетентного суда.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал4. В каких случаях судебное преследование за уголовное преступление прекращалось?

При смерти обвиняемого; по истечении сроков давности; при примирении с потерпевшим в предусмотренных законом случаях; по высочайшему указу или общему милостивому манифесту (акту амнистии/помилования).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал