Решебник по истории казахстана 9 класс Аяган §1

§1

Социально-экономическое развитие Казахской ССР в послевоенные годы

Стр. 4

Исследовательский вопрос

Как изменилась жизнь казахстанцев после войны?

После окончания Великой Отечественной войны в 1945 году жизнь казахстанцев претерпела серьёзные изменения, охватившие практически все сферы — экономику, социальную структуру, культуру, быт и общественно-политическую жизнь. В первую очередь на жизнь людей повлияли тяжелейшие демографические последствия войны. Казахстан понёс огромные человеческие потери, многие семьи остались без кормильцев, а возвращение раненых и инвалидов войны стало общей трагедией. Мужчины, прошедшие фронт, сталкивались с трудностями адаптации к мирной жизни, нередко испытывая равнодушие со стороны властей, которые быстро переключили внимание с фронтовиков на задачи восстановления хозяйства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЭкономика Казахстана, как и всего Советского Союза, была поставлена перед задачей быстрого восстановления и дальнейшего развития в условиях разрушенного хозяйства и истощённых ресурсов. Казахстан стал одной из важнейших опор для восстановления экономики страны, так как на его территории находились богатые запасы полезных ископаемых. В послевоенные годы активно развивалась угольная, цветная и чёрная металлургия, топливная промышленность. В результате Казахстан превратился в сырьевую и энергетическую базу Советского Союза. При этом трудовые ресурсы оставались ограниченными, что вынуждало массово привлекать женщин, подростков, переселенцев из других республик СССР. Сельское хозяйство страдало от нехватки техники и людей, так как многие крестьяне не вернулись с войны, а колхозная система оставалась крайне неэффективной и жёстко контролировалась государством.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВ социальной сфере произошли противоречивые изменения. С одной стороны, происходило развитие социальной инфраструктуры — открывались школы, больницы, развивалась сеть высших и средних учебных заведений. Уровень грамотности рос, особенно среди казахского населения. С другой стороны, усилились репрессии против инакомыслящих и «врагов народа», началась новая волна идеологического контроля над культурой, образованием, наукой. Казахстан оставался местом ссылок и депортаций — сюда продолжали переселять различные народы, что влияло на межэтнические отношения и усложняло социальную картину региона. В то же время происходил процесс урбанизации — население городов росло, хотя условия жизни оставались тяжёлыми, с острым дефицитом жилья, товаров первой необходимости, одежды и продуктов питания. Люди жили в бараках, общежитиях, нередко в землянках, что усугубляло общее тяжёлое моральное и физическое состояние общества.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКультурная и духовная жизнь казахстанцев в послевоенные годы находилась под сильным влиянием тоталитарной идеологии. В стране активно насаждался культ личности Сталина, поощрялась только та культура, которая вписывалась в рамки социалистического реализма. Казахский язык и национальная культура оказывались в тени русского языка и общесоюзных культурных ценностей. При этом многие казахские писатели и поэты пытались сохранить и донести до людей народные традиции, обычаи, память о прошлом. Большое внимание уделялось воспитанию патриотизма и героизма, образ фронтовика и труженика тыла стал одним из главных символов послевоенной пропаганды.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТаким образом, послевоенная жизнь казахстанцев представляла собой сложное переплетение тяжёлого труда, лишений, борьбы за выживание и одновременно — надежд на лучшее будущее, веры в восстановление мира и собственного достоинства. Несмотря на все тяготы, общество смогло адаптироваться к новым условиям, сохранить традиции и создать фундамент для будущих экономических и социальных достижений. В этот период формировались новые общественные установки, происходила консолидация казахстанского общества, которое готовилось войти в новую эпоху — эпоху Хрущёвской оттепели и индустриализации, открывшую новые страницы в истории страны.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 5

Вспомните

Об индустриализации 1920–1930 гг. и коллективизации в Казахстане, депортации народов СССР в Казахстан.

Индустриализация в Казахстане в 1920–1930-е годы была частью общесоюзной программы ускоренного развития промышленности. В этот период в республике активно строились заводы, шахты, железные дороги, развивалась тяжёлая промышленность, прежде всего угольная, металлургическая и нефтяная. Целью индустриализации было превращение Казахстана из аграрного региона в индустриально развитый край, обеспечивающий сырьём и топливом всю страну. Это сопровождалось массовой урбанизацией и притоком рабочей силы из других регионов СССР.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКоллективизация в Казахстане сопровождалась насильственным объединением крестьян в колхозы и совхозы. Этот процесс привёл к разрушению традиционного кочевого и полукочевого образа жизни казахов, массовому изъятию скота, насильственной оседлости населения. Результатом коллективизации стал голод 1931–1933 годов, который унёс жизни миллионов людей и вызвал массовую миграцию казахов в другие регионы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналДепортации народов СССР в Казахстан начались в 1930-е годы и усилились в годы Великой Отечественной войны. В Казахстан были насильственно переселены корейцы, немцы, чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары и другие народы. Это изменило этнический состав республики, усилило социальную напряжённость, но вместе с тем Казахстан стал домом для сотен тысяч людей, изгнанных со своих родных мест.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 5

Вспомните

В какие годы в Казахстане был демографический кризис? Каковы причины и следствия этого явления?

Демографический кризис в Казахстане наблюдался в 1930-е годы и в послевоенный период — в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Причинами демографического кризиса стали голод 1931–1933 годов, вызванный насильственной коллективизацией и разрушением кочевого скотоводства, а также огромные людские потери в годы Великой Отечественной войны, когда с фронтов не вернулось большое количество казахстанцев. В 1946 году в некоторых регионах СССР и Казахстана снова разразился голод, связанный с послевоенными трудностями, неурожаями и неэффективной политикой распределения продовольствия. Всё это усугубило демографическую ситуацию.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСледствием демографического кризиса стало значительное снижение численности казахского населения, которая в 1959 году составила только 29,99% от общего числа жителей республики, тогда как в 1939 году эта доля составляла 37,84%. Массовая миграция населения, в том числе переселение русских, украинцев, немцев и других народов, изменила этнический состав Казахстана. Последствия кризиса отразились также на социальной структуре общества: уменьшилось число сельского населения, повысилась доля рабочих и служащих, а также произошли изменения в культуре и языке республики.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 7-8

Вопросы

1. Как формировался современный состав населения Казахстана?

Современный состав населения Казахстана начал формироваться в первой половине XX века под влиянием масштабных миграционных процессов, организованных советской властью. На это повлияли индустриализация 1920–1930-х годов, во время которой в Казахстан активно переселяли рабочие кадры из других республик СССР для строительства заводов, шахт, железных дорог. Эти переселения были массовыми и изменили демографическую карту республики.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЗначительное влияние оказала политика депортации. В период с 1930-х по 1950-е годы в Казахстан были насильственно переселены целые народы — корейцы, немцы, чеченцы, ингуши, крымские татары и другие. Эти народы были лишены родных мест и обосновались в Казахстане, что также сказалось на этническом составе республики.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКроме того, во время Великой Отечественной войны Казахстан стал одним из основных регионов эвакуации населения из прифронтовых территорий. Это были специалисты, инженеры, учёные, рабочие, которых направляли для помощи в развитии экономики региона и эвакуации предприятий.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВ результате всех этих процессов к 1959 году доля казахов снизилась до 29,99%, тогда как доля русских увеличилась до 42,73%. Казахстан превратился в многонациональную республику, где наряду с казахами проживали представители более чем 100 народов и этнических групп.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Какими были последствия демографических, экономических и социальных процессов в Казахстане в 1939–1953 годах?

В указанный период Казахстан столкнулся с тяжёлыми демографическими последствиями. Республику постиг демографический кризис, вызванный катастрофическими событиями — массовым голодом 1931–1933 годов, который унёс миллионы жизней, репрессиями 1930–1940-х годов и колоссальными людскими потерями во время Великой Отечественной войны. Эти события привели к значительному сокращению численности казахского населения и демографическому дисбалансу.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВ экономике Казахстана происходили значительные изменения, связанные с форсированной индустриализацией и развитием тяжёлой промышленности. В республике строились крупные промышленные объекты, развивалась угольная, металлургическая и нефтяная отрасли. Сельское хозяйство оставалось в кризисном состоянии, страдая от недостатка рабочей силы, техники и продовольственных ресурсов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСоциальные процессы сопровождались урбанизацией, ростом городского населения и увеличением доли рабочих и служащих. Внедрялись меры социальной поддержки: строительство жилья, больниц, введение 10-летнего образования, бесплатная медицина. Однако всё это проходило на фоне общего ухудшения условий жизни, дефицита продуктов питания и товаров первой необходимости.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Как повлияла политика правительства в 1939–1953 гг. на демографию?

Политика правительства в этот период усугубила демографический кризис в Казахстане. В результате репрессий, войны, голода и депортаций численность казахского населения резко сократилась. Основной рост населения обеспечивался не естественным приростом, а за счёт переселения в Казахстан русских, украинцев, немцев и других народов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналМиграционная политика была направлена на привлечение трудовых ресурсов для освоения новых промышленных районов, но она же способствовала снижению доли коренного населения. К 1959 году казахи составляли менее трети всего населения республики.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТакже проводимая политика по поддержанию низких цен на хлеб и другие товары первой необходимости не смогла предотвратить продовольственные кризисы, что негативно сказалось на рождаемости и смертности. Эти факторы замедляли естественный прирост населения республики.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал4. Почему в послевоенные годы особое внимание уделялось развитию тяжёлой промышленности?

После окончания Великой Отечественной войны Советский Союз оказался в условиях разрушенной экономики и необходимости срочного восстановления обороноспособности и промышленного потенциала страны. В этой связи особое внимание уделялось развитию именно тяжёлой промышленности, как основного двигателя экономического восстановления и основного источника ресурсов для армии и оборонной промышленности.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКазахстан играл ключевую роль в этой политике, так как обладал богатыми месторождениями угля, меди, железа, цветных и редкоземельных металлов. В республике строились угольные шахты Караганды, металлургические комбинаты в Темиртау, Джезказгане, развивалась нефтяная промышленность на западе Казахстана.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТяжёлая промышленность воспринималась как стратегическая отрасль, способная укрепить экономику и обеспечить независимость СССР от внешних поставок. В то же время развитие лёгкой промышленности и сельского хозяйства оставались второстепенными задачами, что усугубляло дефицит продовольствия и товаров широкого потребления среди населения.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 8

Обсуждение

1. Какие меры были приняты для повышения уровня грамотности населения, совершенствования медицинской сферы, улучшения социального положения, повышения благосостояния народа и др. в послевоенные годы?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВ послевоенные годы Казахстан, как и весь Советский Союз, оказался в условиях необходимости срочного восстановления разрушенной экономики, социальной сферы и повышения жизненного уровня населения. Одной из приоритетных задач стало повышение грамотности населения, что достигалось путём введения обязательного 10-летнего образования. Это позволяло не только повысить общий уровень образования, но и готовить специалистов для промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры. Создавались новые школы, вузы, техникумы, что способствовало росту культурного и профессионального уровня как казахского, так и других народов, проживающих в республике.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВ медицинской сфере также происходили качественные изменения. Проводилось строительство больниц, поликлиник, родильных домов, фельдшерско-акушерских пунктов в отдалённых районах. Вводилась система бесплатной медицинской помощи для всех слоёв населения. Были введены меры по улучшению охраны материнства и детства — беременные женщины получили право на отпуска и пособия, оказывалась бесплатная медицинская помощь беременным, детям и пожилым людям.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналОдновременно с этим предпринимались шаги по улучшению социального положения и благосостояния народа. Важнейшей мерой стало повышение заработной платы, что позволило населению иметь более стабильный доход и обеспечивать базовые потребности. Развернулось массовое жилищное строительство, были построены тысячи многоквартирных домов, известных как "хрущёвки". Они позволили ликвидировать бараки, землянки, перенаселённые коммуналки, обеспечив население минимальными удобствами — водопроводом, отоплением, канализацией.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналГосударство активно развивало систему социальной защиты: внедрялись пособия по безработице, пенсии по возрасту, по инвалидности, выплачивались пособия многодетным семьям, оказывалась поддержка семьям фронтовиков и жертв репрессий. Это способствовало не только улучшению материального положения граждан, но и стабилизации социальной ситуации в республике.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТаким образом, послевоенные годы стали временем комплексной модернизации социальной сферы, направленной на восстановление и развитие человеческого потенциала республики.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Можно ли сказать, что меры, направленные на улучшение трудовых и бытовых условий трудящихся, имели успех?

Меры, направленные на улучшение трудовых и бытовых условий трудящихся, действительно имели положительные результаты, хотя их успех был ограничен объективными трудностями того времени. Важнейшим достижением стало повышение заработной платы, что дало возможность рабочим и служащим обеспечить свои семьи продуктами питания и товарами первой необходимости, несмотря на сохраняющийся дефицит.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналМассовое строительство жилья решило одну из ключевых проблем трудящихся — жилищный кризис, вызванный разрушениями военных лет и наплывом переселенцев. Миллионы людей получили доступ к отдельным квартирам, что значительно повысило их жизненный уровень.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСоздание больниц, поликлиник, детских садов, школ, домов культуры и библиотек позволило улучшить бытовые условия и обеспечить доступ к медицинской помощи, образованию и культуре. Это имело важное значение для формирования новых трудовых коллективов, повышения квалификации работников и укрепления социальной стабильности.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналОднако стоит отметить, что эти успехи сопровождались сохраняющимися трудностями: тяжёлые условия труда на предприятиях, низкий уровень механизации в сельском хозяйстве, дефицит товаров народного потребления, а также идеологический контроль, ограничивавший свободу личной инициативы. Тем не менее в целом можно считать, что эти меры значительно улучшили условия жизни трудящихся по сравнению с довоенным и военным периодами.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Насколько необходим анализ демографической ситуации XX века для проведения демографической политики Республики Казахстан?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналАнализ демографической ситуации XX века имеет ключевое значение для современной Республики Казахстан. Исторические события этого периода — голод 1931–1933 годов, Великая Отечественная война, репрессии, депортации и массовые переселения — привели к серьёзным изменениям в численности и структуре населения Казахстана. Особенно пострадало казахское население, чья численность резко сократилась и лишь в последние десятилетия начала восстанавливаться.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналБез глубокого анализа этих процессов невозможно понять причины современных демографических проблем Казахстана, таких как неравномерное распределение населения по регионам, урбанизация, вымирание сёл, сокращение численности населения в отдельных областях. Кроме того, анализ этнических изменений позволяет учитывать и решать вопросы межнациональных отношений, гармонизации общественных процессов и формирования национальной идентичности.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТакой анализ необходим также для выработки стратегий по стимулированию рождаемости, поддержке молодёжи, решению миграционных вопросов, обеспечению социальной защищённости различных групп населения. Опираясь на уроки прошлого, государство сможет выстраивать более эффективную и гуманную демографическую политику, учитывающую интересы всех народов, проживающих в стране, и направленную на устойчивое развитие Казахстана.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТаким образом, анализ демографических процессов XX века является не просто важным, а необходимым элементом для разработки продуманной и эффективной демографической политики, учитывающей исторический опыт и современные вызовы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 8-9

Текстовое задание

Определите в тексте этапы демографических изменений в Казахстане. Почему они сгруппированы в три этапа?

В тексте выделяются три ключевых этапа демографических изменений в Казахстане, которые охватывают период с 1939 по 1959 годы. Эти этапы были определены на основе политических, экономических и социальных процессов, происходивших в стране, а также зафиксированы в переписях населения СССР.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПервый этап — с 1939 по июнь 1941 года — характеризуется как предвоенный период, канун Великой Отечественной войны. Это был относительно стабильный период, когда ещё сохранялись демографические тенденции, заложенные в довоенное время, с постепенным ростом численности населения и сравнительно стабильной этнической структурой.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВторой этап охватывает период с июня 1941 года по 1945 год — годы Великой Отечественной войны. Это был трагический и тяжёлый этап, во время которого демографическая ситуация резко ухудшилась. Казахстан, как часть СССР, понёс значительные людские потери на фронте, произошли эвакуации населения, усилилась мобилизация трудовых ресурсов. Массовые потери мужского населения, голод, болезни, низкая рождаемость — всё это стало характерными чертами этого этапа.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТретий этап — с 1945 по 1959 годы — послевоенные годы. Это время восстановления экономики, социальной сферы, но также и демографических потерь. В этот период наблюдается медленное восстановление численности населения, однако на фоне серьёзных демографических и социальных трудностей. Сохранялся дефицит квалифицированных кадров, происходили миграционные процессы, в Казахстан продолжали переселять народы СССР, что оказывало влияние на этническую структуру. Регистрировалась высокая детская смертность, а кадровый дефицит в ЗАГСах и паспортных столах привёл к тому, что значительная часть рождений и смертей оставалась незарегистрированной.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЭти этапы выделены и сгруппированы именно в три периода, поскольку каждый из них отражает коренные изменения в политике и социальной жизни, которые напрямую влияли на демографические процессы. Первый этап отражает довоенную стабильность, второй — кризис и потери военного времени, третий — восстановление и новые демографические вызовы послевоенного времени. Такое деление позволяет чётко проследить, как изменялись численность населения, его структура, этнический состав, а также социальные и экономические условия жизни людей в разные исторические периоды.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 10

Вспомните

Политика сплошной коллективизации и принудительного перехода к оседлости.

Политика сплошной коллективизации и принудительного перехода к оседлости в Казахстане началась в конце 1920-х — начале 1930-х годов и имела катастрофические последствия для сельского хозяйства и традиционного уклада жизни казахского народа.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКоллективизация означала насильственное объединение крестьянских и кочевых хозяйств в колхозы и совхозы. В Казахстане это сопровождалось принудительным переходом кочевников и полукочевников к оседлому образу жизни. Казахи, веками ведущие кочевой образ жизни, были вынуждены оставлять свои традиции, пастбища и хозяйственные методы, перестраивая свою жизнь под новые, искусственно навязанные условия.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЭта политика привела к массовому изъятию скота, разрушению традиционного скотоводства, голоду 1931–1933 годов, который унёс жизни миллионов людей. Большинство населения оказалось неподготовленным к оседлому образу жизни, а государственная политика не обеспечила необходимую поддержку для адаптации людей и развития новой инфраструктуры.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКроме того, введённая командно-административная система управления сельским хозяйством лишила крестьян и скотоводов свободы распоряжаться своей продукцией, землёй и трудом. Колхозники не имели паспортов, не могли менять место жительства, а заработная плата часто выдавалась продуктами. Всё это усугубляло положение сельского населения, создавая хронические проблемы в сельском хозяйстве Казахстана.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 12

Обсуждение

Сравнивая таблицы А и В, обсудите, какие проблемы были решены в сельском хозяйстве, а какие — нет.

Сравнивая таблицу А и таблицу В, можно выделить, какие проблемы сельского хозяйства Казахстана в послевоенные годы были частично решены, а какие остались нерешёнными.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЧастично решёнными оказались следующие проблемы:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

Для компенсации нехватки сельскохозяйственной техники государство выделило средства на материально-техническое оснащение сельского хозяйства, а также усилило работу машино-тракторных станций (МТС), которые обслуживали колхозы и совхозы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

В целях исправления последствий незаконной политики изъятия земель и скота были возвращены часть скота, техники, а также около 540 тысяч гектаров конфискованных земель.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Была налажена система подготовки и переподготовки сельскохозяйственных кадров, что должно было повысить уровень грамотности и профессионализма работников сельского хозяйства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Правительство также приняло меры по сокращению аппарата командно-хозяйственного управления, что отчасти должно было снизить административное давление на хозяйства и повысить их самостоятельность.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Тем не менее, многие проблемы остались нерешёнными или решались формально:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал-

По-прежнему остро ощущалась нехватка рабочей силы, особенно в животноводстве и на полевых работах, что заставляло использовать тягловую силу и ручной труд.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Сохранялось слабое развитие животноводства, проблемы которого правительство практически не решило, несмотря на общие меры по возврату скота.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Использование директивных, принудительных методов управления, бюрократическая система остались основой сельского хозяйства, что продолжало тормозить его развитие.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Недостатки в организации хозяйства сохранялись, так как меры правительства были в основном направлены на устранение последствий кризиса, но не решали системных проблем командно-административной системы и низкой эффективности управления.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Уровень культивирования земли оставался низким из-за отсутствия комплексной реформы аграрного сектора и устаревших подходов к ведению хозяйства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Таким образом, хотя руководство страны и предприняло определённые шаги для стабилизации ситуации в аграрном секторе, они носили в основном точечный и административный характер и не устранили коренных причин кризиса в сельском хозяйстве. Основные системные проблемы, включая слабое развитие животноводства, низкую производительность труда, административное давление и бюрократизм, остались нерешёнными.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 13

Задание 1

Обсудите с одноклассниками нижеприведённые вопросы: 1. Какие проблемы испытывало сельское хозяйство? 2. Как решало проблемы правительство? 3. Почему не были решены проблемы?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал1. В послевоенные годы сельское хозяйство Казахстана столкнулось с множеством серьёзных проблем. Во-первых, острая нехватка рабочей силы стала одной из главных трудностей, так как большая часть населения ушла на фронт или погибла во время войны, а в сёлах остались женщины, подростки и старики. Во-вторых, в результате интенсивной эксплуатации и отсутствия ремонта вышло из строя большое количество сельскохозяйственных машин, а новых закупалось недостаточно. В-третьих, использовались устаревшие, директивные методы управления, основанные на приказах и принуждении, что деморализовало работников и снижало их инициативу.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКроме того, имело место слабое развитие животноводства, вызванное последствиями насильственной коллективизации и перехода к оседлости. Животноводство было в упадке, сокращалось поголовье скота, наблюдался недостаток кормов и плохие социально-бытовые условия пастухов. Сельское хозяйство страдало от низкого уровня культивирования земли и слабого обеспечения отрасли трудовыми ресурсами и техникой. Всё это усугублялось тем, что при планировании и управлении сельским хозяйством не учитывались реальные экономические законы и потребности людей.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Правительство СССР и Казахской ССР пытались решать проблемы сельского хозяйства административными и финансовыми мерами. В 1949 году колхозам были возвращены долги на сумму 214 миллионов рублей, а также возвращена часть скота, техники и земли, ранее изъятых и конфискованных во время коллективизации. Были выделены дополнительные средства на материально-техническое оснащение сельского хозяйства, а машино-тракторные станции (МТС) получили указание обслуживать колхозы и совхозы, обеспечивая их техникой и ремонтом.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТакже были предприняты шаги по улучшению подготовки и переподготовки сельскохозяйственных кадров, а командно-хозяйственный аппарат был значительно сокращён для уменьшения бюрократического давления на хозяйства. Мелкие колхозы объединялись в более крупные хозяйства, чтобы повысить товарность производства и эффективность управления. Однако все эти меры проводились в рамках той же командно-административной системы, основанной на жёстком контроле и подавлении инициативы снизу.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Несмотря на усилия правительства, проблемы сельского хозяйства Казахстана не были решены полностью. Основной причиной этого стало то, что меры правительства носили поверхностный, административный характер и не устраняли глубинных проблем, порождённых системой управления. Командно-административная модель хозяйствования не позволяла колхозникам проявлять инициативу, принимать самостоятельные решения, распоряжаться результатами своего труда. Работники не имели паспортов, не могли свободно менять место жительства, а их труд плохо оплачивался.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКроме того, внимание уделялось в основном техническому оснащению и укреплению колхозов, но практически игнорировались реальные социально-бытовые условия жизни работников, особенно чабанов, и проблемы животноводства. Также не учитывались объективные экономические законы и особенности ведения сельского хозяйства в Казахстане, что привело к неэффективному использованию ресурсов и низким результатам в производстве.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТаким образом, главной причиной неудачи стало отсутствие глубоких структурных реформ и сохранение устаревших методов управления, неэффективных и не отвечающих нуждам сельского населения и самой экономики.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 13

Задание 2

Выскажите своё мнение. Что вы порекомендовали бы, используя информацию параграфа, для решения проблем в животноводстве?

На основе информации из параграфа, для решения проблем в животноводстве Казахстана в послевоенные годы я бы порекомендовал провести комплексные реформы, направленные на устранение системных недостатков, которые продолжали сохраняться в отрасли. В первую очередь необходимо было отказаться от директивных, принудительных методов управления и перейти к созданию условий для развития инициативы самих работников животноводства. Это означало бы предоставление скотоводам большей самостоятельности в управлении хозяйством, распределении продукции, выборе методов работы и решений по организации труда.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКроме того, нужно было уделить особое внимание улучшению социально-бытовых условий чабанов и пастухов, которые в тяжёлых условиях отдалённых пастбищ работали в изоляции и испытывали трудности с жильём, питанием и медицинским обслуживанием. Для этого следовало бы строить для них благоустроенные дома, обеспечивать мобильными медицинскими пунктами, организовывать снабжение продуктами и товарами первой необходимости.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналДля повышения продуктивности животноводства необходимо было бы инвестировать в создание современной кормовой базы, развивать кормопроизводство и пастбищное хозяйство. Это позволило бы избежать постоянного недостатка кормов и повысить выживаемость и продуктивность скота.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВажной мерой стало бы развитие селекции и племенного дела, как это делали известные мастера животноводства Казахстана (например, Куанышпаев), которые показали пример повышения качества шерсти, мяса и молочной продукции. Расширение таких практик, поддержка передовых хозяйств, внедрение научных достижений в животноводство могли бы кардинально изменить ситуацию в отрасли.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТакже необходимо было бы пересмотреть систему финансирования отрасли, обеспечить стабильное и достаточное финансирование животноводства, а не только опираться на централизованное снабжение и устаревшие методы отчётности.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналИ, наконец, следовало бы пересмотреть подход к земельной политике, прекратить бездумное сокращение пастбищ и обеспечить рациональное и устойчивое использование земельных ресурсов для нужд животноводства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТолько сочетание этих мер с отказом от бюрократического давления, предоставлением хозяйствам самостоятельности и опорой на местные условия и традиции могло бы привести к реальному улучшению положения животноводства в Казахстане.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 14

Вопрос

Что послужило причиной увеличения поголовья скота в 1951 году?

Причиной увеличения поголовья скота в 1951 году в Казахстане стало сочетание нескольких факторов, связанных как с естественным восстановлением животноводства, так и с мерами, предпринятыми правительством для ликвидации последствий довоенного и военного спада в этой отрасли.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВо-первых, важнейшим фактором увеличения поголовья овец, а также других видов скота, стала их естественная плодовитость. После тяжёлых потерь 1930–1940-х годов, связанных с голодом, насильственной коллективизацией, войной и массовыми изъятиями скота, животноводство начало восстанавливаться естественным путём. Особенно быстро увеличивалось поголовье овец, так как овцы, в отличие от крупного рогатого скота и лошадей, имеют более высокую плодовитость и быстрее восстанавливают численность при наличии минимальных условий для содержания и выпаса.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВо-вторых, после окончания Великой Отечественной войны в республике начался процесс частичного возврата скота и земель, незаконно конфискованных во время коллективизации и военных лет. Эти меры, хоть и были недостаточными, способствовали частичному восстановлению скотоводства. Сельскохозяйственные предприятия получили возможность расширить пастбищные угодья и в какой-то степени улучшить условия для содержания скота.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналВ-третьих, послевоенные экономические условия и курс на восстановление сельского хозяйства в целом стали толчком для мобилизации ресурсов в аграрном секторе. Это сопровождалось укреплением материально-технической базы хозяйств: выделялись средства на приобретение техники, усиливалась работа МТС, хотя, как показал опыт, этих мер было недостаточно для коренного решения проблем.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЧетвёртым фактором можно назвать уменьшение поголовья скота в предшествующие годы до критических показателей. Это создало эффект низкой базы, и любое увеличение скота в этот период выглядело значительным по сравнению с минимальными цифрами военных лет. Например, поголовье овец в 1951 году достигло уровня 1928 года, что наглядно демонстрирует, насколько отрасль откатилась назад в 1930-е годы и сколько лет ушло на возвращение к довоенному уровню.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналОднако следует отметить, что это восстановление происходило в условиях сохранения всех системных проблем, таких как отсутствие мотивации у работников, низкая оплата труда, нехватка кормов, слабое внимание к социально-бытовым условиям чабанов и пастухов, а также чрезмерное применение директивных методов управления. Поэтому увеличение поголовья скота в 1951 году было скорее следствием естественных процессов и частичных восстановительных мероприятий, чем результатом кардинальных реформ или создания благоприятных условий для устойчивого развития животноводства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 14

Задание 3

Как вы думаете, как развивалось сельское хозяйство в послевоенное время? Приведите факты и источники по своим ответам.

Сельское хозяйство Казахстана в послевоенные годы развивалось в условиях серьёзных трудностей и противоречий. С одной стороны, страна и республика предпринимали шаги по восстановлению и развитию аграрного сектора, но с другой — сохранение командно-административной системы управления и продолжение политики коллективизации не позволили добиться высоких результатов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПо Факту А (История Казахстана, том 4, страница 545), несмотря на некоторый рост доходов колхозов (в 1946 году — 143 тыс. руб., в 1950 — 170 тыс. руб.), доходы сельского населения оставались крайне низкими. Средняя зарплата тружеников в 1950 году составляла всего 40 рублей, а оплата труда зерном часто не покрывала даже минимальных потребностей. Удельный вес доходов от колхоза в совокупном доходе семьи колхозника составлял лишь 20% денежной зарплаты и 38% — от выдачи зерна.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПо Факту В (История Казахстана, страница 204), к концу 4-й пятилетки наблюдалось улучшение технического обеспечения колхозов — МТС обслуживали уже 95% колхозов (в 1946 — 76%). Однако и это не привело к значительному росту эффективности сельского хозяйства, так как сохранялась слабая мотивация работников и неэффективное управление.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПо Факту С (там же, страница 204), количество колхозов резко сократилось с 6737 в 1945 году до 2047 в 1952 году. Это свидетельствует о проведении политики укрупнения колхозов с целью повышения производительности, однако на практике такая мера часто приводила к потере личной ответственности и инициативы со стороны сельчан.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналПо Факту D (История Казахстана, том 4, страница 542), наблюдался рост поголовья скота, в частности овец, благодаря их естественной плодовитости. К 1951 году количество овец достигло 18 036 тысяч голов, что соответствовало уровню 1928 года. Однако остальные виды скота не смогли выйти на довоенный уровень, а проблемы животноводства сохранялись.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТаким образом, можно сделать вывод, что послевоенное сельское хозяйство Казахстана развивалось медленно, с большими трудностями, и в значительной степени за счёт экстенсивных методов и использования устаревших форм управления. Несмотря на отдельные успехи в восстановлении техники, увеличении поголовья скота, в целом кризисные явления в аграрном секторе сохранялись из-за бюрократизма, директивных методов управления и низкой мотивации работников.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналИсточники:

-

История Казахстана (с древнейших времён до наших дней). В 5-ти томах. — Алматы: «Атамұра», 2010. Том 4.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал -

Аяган Б.Г., Шаймерденова Ж.М. История Казахстана (начало XX века до наших дней), учебник для 9 класса. — Алматы: «Атамұра», 2013.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал

Стр. 17

Вопросы

1. Каковы причины строительства железнодорожных линий в Казахстане после войны?

После окончания Великой Отечественной войны перед Казахстаном, как и перед всей страной, стояли задачи восстановления и развития народного хозяйства. В этих условиях строительство железнодорожных линий имело стратегическое значение. Прежде всего, Казахстан рассматривался как важнейшая сырьевая база СССР, поставлявшая уголь, металлы, нефть и сельскохозяйственную продукцию. Для их транспортировки на заводы и фабрики центральных районов страны, а также для поставок готовой продукции на внутренние и внешние рынки, требовалась развитая транспортная инфраструктура.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКроме того, строительство железных дорог способствовало освоению отдалённых и труднодоступных территорий Казахстана, где находились крупные месторождения полезных ископаемых, угля, нефти и газа (например, Кустанайская железная дорога, ветка Мойынты–Чу). Железные дороги играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности страны, соединяя стратегически важные регионы и обеспечивая быструю переброску военной и промышленной продукции.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналРазвитие транспортной сети также было направлено на укрепление экономических связей между Казахстаном и другими регионами СССР, расширение рынка сбыта и создание условий для ускоренной индустриализации республики. Таким образом, строительство железнодорожных линий в послевоенный период являлось важнейшим элементом государственной политики по восстановлению и развитию экономики Казахстана.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Каковы причины строительства в большом количестве перерабатывающих предприятий в Казахстане в послевоенные годы?

Причиной массового строительства перерабатывающих предприятий в Казахстане в послевоенные годы была необходимость перехода от сырьевой экономики к более сложной и развитой структуре народного хозяйства. Республике отводилась роль поставщика не только сырья, но и продукции с высокой степенью переработки, необходимой для внутреннего потребления и экспорта.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналРазвитие перерабатывающей промышленности позволяло создавать дополнительные рабочие места, что было крайне важно в условиях демобилизации армии и роста трудовых ресурсов после войны. Это помогало решать проблему безработицы и адаптации населения к мирной жизни.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналКазахстан имел богатые ресурсы полезных ископаемых, сельскохозяйственного сырья, что создавало естественную базу для создания предприятий по переработке угля, нефти, металлов, сельхозпродукции. В годы 4-й пятилетки (1946–1950 гг.) особое внимание уделялось созданию металлургических комбинатов (например, Темиртау), заводов по производству цветных металлов, комбинатов по переработке сельскохозяйственного сырья (мясо, молоко, шерсть, хлопок).

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТакже строительство таких предприятий позволило сократить расходы на транспортировку сырья в центральные районы СССР, так как переработка производилась непосредственно на месте добычи или производства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Как отразились последствия политики командно-административной системы в послевоенное время?

Политика командно-административной системы, сохранявшаяся в СССР и в послевоенный период, имела как определённые достижения, так и множество негативных последствий. С одной стороны, она позволила в короткие сроки мобилизовать ресурсы и трудовые резервы для восстановления разрушенного народного хозяйства, быстро развернуть строительство промышленных предприятий, объектов транспорта, сельского хозяйства.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналОднако эта система была основана на директивных методах управления, что полностью лишало предприятия и работников самостоятельности, инициативы и мотивации к труду. Производственные планы и задания спускались сверху, вне зависимости от реальных потребностей и возможностей хозяйств.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналОсобенно тяжело последствия командно-административной системы сказались на сельском хозяйстве. Колхозники были фактически прикреплены к земле, у них не было паспортов, они не могли менять место жительства, а заработная плата часто выдавалась в виде продуктов или одежды. Хозяйства лишались права свободно распоряжаться произведённой продукцией, а все экономические решения принимались чиновниками, которые не всегда учитывали местные условия и потребности.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналЭто привело к стагнации сельского хозяйства, низкой производительности труда, нехватке продовольствия и постоянным дефицитам. В промышленности сохранялись хронические проблемы с качеством продукции, отставание в научно-техническом прогрессе, неэффективное использование ресурсов.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТаким образом, командно-административная система, позволив краткосрочно решить задачи восстановления, в долгосрочной перспективе породила множество системных проблем, которые тормозили развитие экономики и негативно сказывались на уровне жизни населения.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 17

Задание 1

Обратите внимание на таблицу и задайте друг другу два «тонких» и два «толстых» вопроса.

Тонкие вопросы:

1. В какие годы был принят четвёртый пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Какие три основные задачи ставил перед собой четвёртый пятилетний план?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналТолстые вопросы:

1. Почему именно развитие тяжёлой промышленности стало главной целью четвёртого пятилетнего плана восстановления народного хозяйства СССР, в том числе Казахстана?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Как строительство железнодорожных линий и развитие сельского хозяйства в Казахстане были взаимосвязаны с общей стратегией восстановления экономики СССР после войны?

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 17

Задание 2

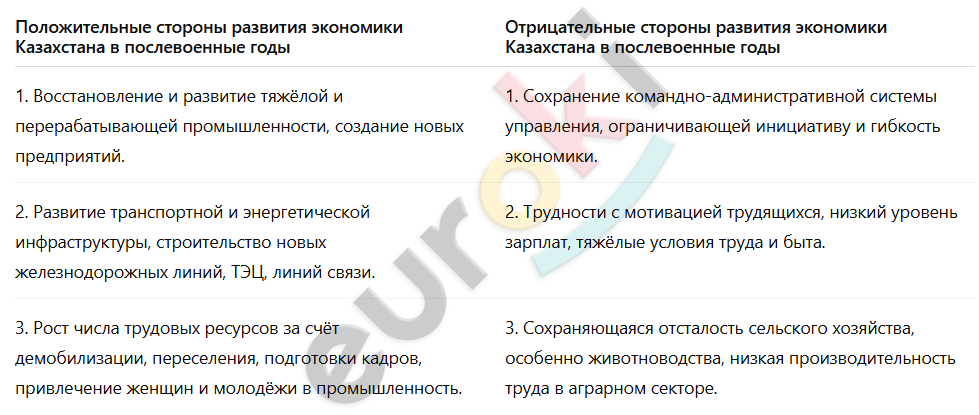

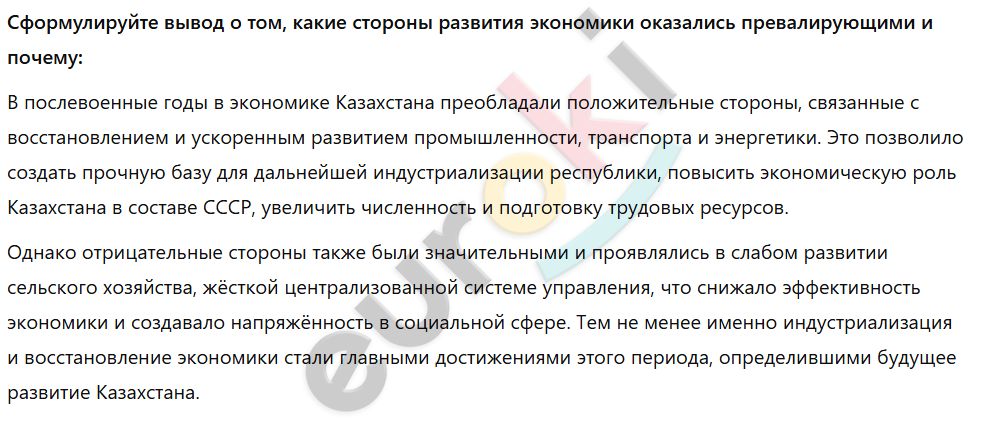

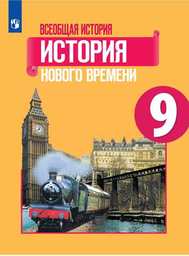

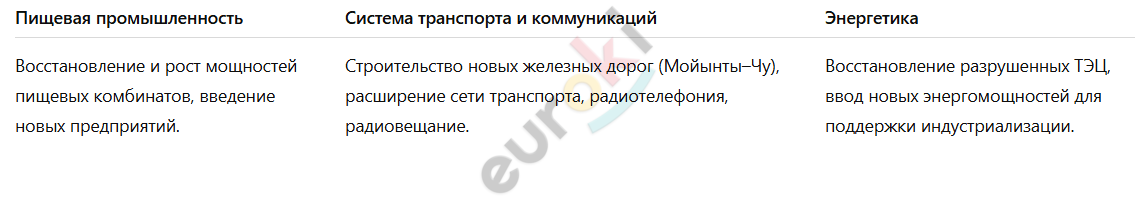

Анализ. Письменная работа. Поиск информации. Работа в группе. Определите изменения в промышленности по отраслям.

Стр. 17

Задание 3

Устное. Работа в паре. Дискуссии. Позитивные и негативные стороны в сфере развития трудовых ресурсов.

Позитивные стороны развития трудовых ресурсов:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал1. Рост численности рабочих кадров.

В послевоенные годы численность трудовых ресурсов в Казахстане значительно возросла за счёт демобилизации солдат, переселения специалистов из других республик СССР, притока молодых рабочих из трудовых резервов и профтехучилищ.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Подготовка квалифицированных специалистов.

В рамках системы трудовых резервов и профессионального образования было подготовлено десятки тысяч новых рабочих кадров, овладевших необходимыми навыками для работы в тяжёлой промышленности, на транспорте, в строительстве и сельском хозяйстве.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Вовлечение женщин и молодёжи в производство.

Женщины и молодёжь стали активно вовлекаться в производственные процессы, что способствовало расширению занятости и решению проблемы нехватки рабочей силы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал4. Развитие новых профессий.

Развитие тяжёлой и лёгкой промышленности, транспорта, связи требовало появления новых профессий, что стимулировало рост профессиональной подготовки и специализации.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналНегативные стороны развития трудовых ресурсов:

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал1. Жёсткий административный контроль и ограничение прав рабочих.

В условиях командно-административной системы рабочие фактически не имели свободы передвижения и выбора места работы. Многим колхозникам и рабочим в сёлах не выдавались паспорта, что ограничивало их мобильность и превращало в «прикреплённых» к месту работы.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал2. Трудности социальной адаптации демобилизованных солдат и мигрантов.

Вернувшиеся с фронта солдаты, переселенцы и мигранты часто сталкивались с трудностями устройства на работу, нехваткой жилья, бытовыми проблемами и дискриминацией.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал3. Низкий уровень мотивации и условий труда.

Сохранялось отсутствие материальной заинтересованности в труде, так как заработная плата оставалась низкой, а условия труда тяжёлыми и порой небезопасными. Это снижало эффективность труда и вызывало недовольство.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригинал4. Переизбыток неквалифицированной рабочей силы.

Несмотря на развитие системы подготовки, нехватка современных технологий и оборудования, а также слабое развитие лёгкой промышленности приводили к тому, что в некоторых отраслях накапливался избыток неквалифицированной рабочей силы, что снижало производительность.

Добавить текст Озвучить Вернуть оригиналСтр. 17

Задание 4

Заполните таблицу.